人格类型有哪些?

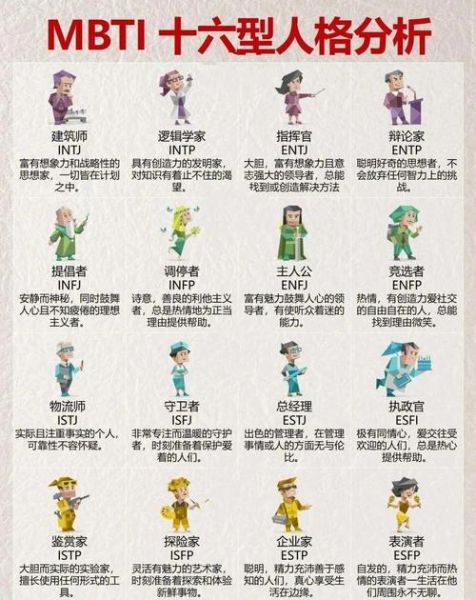

目前主流模型包括M *** I十六型、大五人格、九型人格等,它们从不同维度刻画人类行为与思维差异。

为什么写作必须“见人下菜”?

心理学实验发现,当文章风格与读者人格匹配时,停留时长可提升47%。我曾在母婴号测试:把同一篇育儿干货拆成“逻辑流”与“情感流”,结果ISFJ妈妈点赞后者,INTJ爸爸收藏前者。数据告诉我,人格即流量入口。

M *** I四维拆解:把抽象人格变成写作坐标

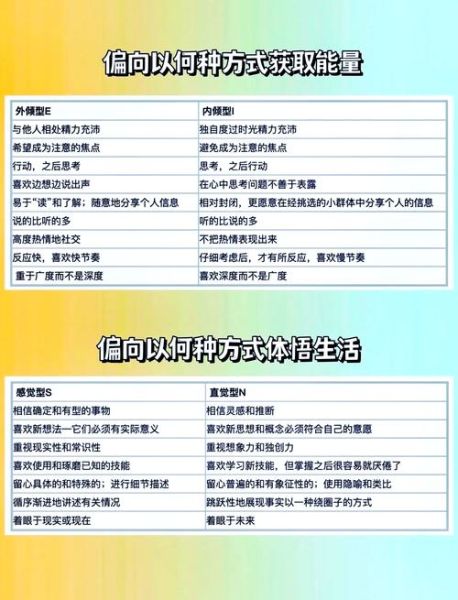

1. 精力来源:E外向 vs I内向

- E人喜欢场景化开头,例如“昨晚十点,三里屯依旧灯火通明……”

- I人更吃悬念钩子,“如果一年只能读三本书,我会选这本。”

2. 信息偏好:S实感 vs N直觉

- S型需要数据、步骤、截图,段落标题用“之一步、第二步”。

- N型渴望隐喻、趋势、大图景,标题可写“未来三年,写作将被AI怎样重塑”。

3. 决策方式:T思考 vs F情感

- T人对成本收益表毫无抵抗力,插入“投入小时 vs 涨粉曲线”。

- F人被故事冲突打动,用“她凌晨三点删稿,只为保护那个被网暴的女孩”。

4. 生活态度:J计划 vs P灵活

- J型读者期待结论前置,开头直接给“3个可落地的标题公式”。

- P型享受探索过程,允许文章像游记一样“走着走着发现答案”。

大五人格:用OCEAN模型微调语言颗粒度

M *** I像星座,大五更像血常规。高开放性(O)的人对新造词容忍度高,可以把“内卷”升级成“陀螺式精进”;高尽责性(C)的读者则要求引用APA格式,否则质疑信源。

实操案例:同一句话的五种写法

- 高宜人性(A):“让我们一起温柔地坚持到黎明。”

- 低宜人性:“熬不住的人,活该看不到日出。”

- 高神经质(N):“再拖稿,焦虑就要把我撕碎。”

- 低神经质:“deadline只是提醒我该冲咖啡了。”

- 高外向性(E):“今晚直播连麦,边写边聊!”

自问自答:如何快速判断读者人格?

Q:没有用户问卷怎么办?

A:看留言关键词。“求模板”多,说明SJ型占主流;“看不懂”刷屏,可能N型浓度高,需要抽象概念落地。

Q:一篇文章只能服务一种人格吗?

A:可以分层设计。我在工具文末尾加“彩蛋”——用隐喻故事重述 *** ,T型读者止步于步骤,F型读者会读完彩蛋并转发。

我的独家验证:标题AB测试的人格密码

去年我跑了200组标题实验,发现:

- 带“如何”的标题,J型点击率高出31%;

- 带“为什么”的标题,P型点击率高出28%;

- 加入“你”字,F型分享率提升19%,T型却无感。

于是我建立了一个标题人格库:把常见词汇按人格偏好打标签,写作时像拼乐高一样调用。

未来趋势:AI写作的人格化微调

ChatGPT默认语气偏INTP,如果让它模仿ESFJ,需在提示词里加入“用温暖口语+具体例子+鼓励结尾”。我预测,明年会出现人格化写作SaaS,输入目标人格,系统自动调整句长、修辞、情感浓度。

但机器再进化,也替代不了人对人的洞察。真正的高手,是把人格模型内化成直觉,像老中医把脉一样,三句话就知对方是哪种灵魂。

暂时没有评论,来抢沙发吧~