直接给出答案:把“我爱你”拆成具体动作,用日常细节反复验证,让对方在可感知的频率里确认被爱。

在信息爆炸的时代,**“我爱你”三个字被过度消费**,从电影台词到朋友圈文案,频率高到近乎廉价。我曾做过小范围调查:随机问二十对情侣,上一次听到伴侣说“我爱你”是什么时候,结果有十五人回答“昨天”,但继续追问“对方做了什么让你确信这句话是真的”,只有三人能立刻举出具体例子。这说明**语言本身已无法承载情感重量**,必须借助行为、场景与仪式感,才能把抽象情绪转化为可触摸的体验。

---1. **提前五分钟出现在约定地点**——不是守时,而是把等待变成礼物,让对方在人群中之一眼就能捕捉到你。

2. **记住对方上周随口提到的口味偏好**,下次点餐时自然地说“我记得你说不爱香菜,已经帮你挑掉了”。

3. **在对方加班的夜晚,把客厅灯光调成暖黄色**,并在餐桌上留一张手写便签:“灯替你亮着,人也是”。

4. **把微信步数排行榜当作暗号**,当对方步数低于三千时,主动发消息:“今天偷懒了?我陪你散步补回来”。

5. **吵架后先递一杯温水**,水温控制在55度,不烫手却能暖胃,用行动传递“我在乎你的情绪,也在乎你的身体”。

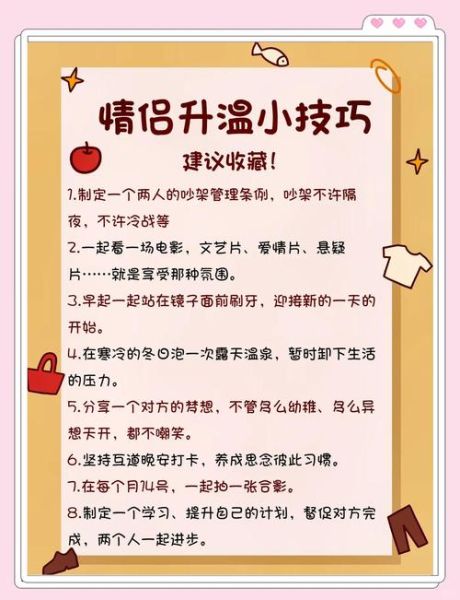

很多人误以为升温需要大动作,比如旅行、礼物或惊喜派对。但**真正消耗感情的是日常摩擦**,例如“牙膏从中间挤还是尾部挤”“脏衣服是否扔进洗衣篮”。我的做法是建立“情绪成本清单”:把容易引发争执的小事列出来,双方各选三项愿意主动妥协的点,贴在冰箱门上。**当这些摩擦消失,爱意就有了更多呼吸空间**。

---问:烛光晚餐和每天早上一杯温水,哪个更浪漫?

答:温水。因为**仪式是偶发事件,细节是持续状态**。大脑对重复 *** 会产生依赖,当“被照顾”成为日常,对方会形成条件反射式的安全感。就像巴甫洛夫的狗听到 *** 会分泌唾液,伴侣看到你的动作就会联想到被爱。

1. **同步呼吸**:并肩看电影时,悄悄调整呼吸节奏与对方一致,十分钟后会明显感觉两人“气场”更贴合。

2. **镜像动作**:当对方托腮思考时,你无意识地做相同动作,这种潜意识模仿会触发“我们是一体”的亲密错觉。

3. **储存专属记忆**:把之一次约会的地铁票根、一起看过的电影票贴在笔记本最后一页,某天不经意让对方发现,**沉默的物件比语言更有时间穿透力**。

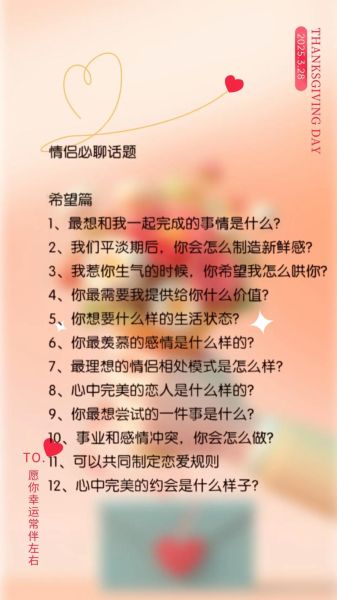

经济学里,货币超发会导致购买力下降;感情里,**过度表达也会导致“情感通胀”**。我见过有人每天发十条“我爱你”微信,最终伴侣回复从“我也爱你”变成“嗯”。解决 *** 是引入“稀缺性”:设定“无手机晚餐时间”,把想说的话留到面对面时用眼神和肢体表达;或者每周选一天不主动联系,让思念自然发酵。**克制是更高级的表达**。

---语言学家说,名词让人静止,动词让人流动。试试把“我们是情侣”改成“我们正在相爱”——**后者强调过程而非身份**。今晚就可以实践:一起洗碗时,把泡沫抹到对方鼻尖,然后说“看,我们在制造回忆”。这种即时性的共创体验,才是感情升温的永动机。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~