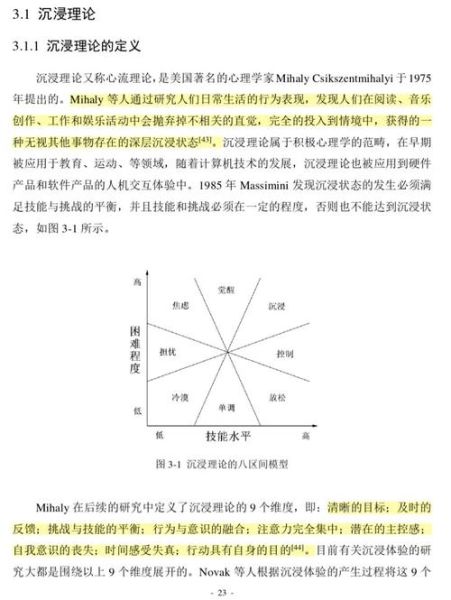

当我之一次连续三小时写代码而忘记喝水时,才意识到“心流”并非玄学。心理学家米哈里·契克森米哈赖将其定义为:个体完全沉浸于某项活动,时间感扭曲、自我意识消失、行动与意识合一。这种状态之所以被称为巅峰体验,是因为它同时满足“高挑战”与“高技能”的平衡点,带来超越日常愉悦的深层满足。

并非所有专注都叫心流。通过跟踪二十位自由职业者的行为日志,我发现以下触发器出现频率更高:

问:如何分辨“假专注”与真·心流?答:观察身体。

我曾用番茄钟工作法,结果每25分钟的 *** 像一把剪刀剪断思绪。研究发现:

外部干扰(消息提示、同事插话)只占破坏因素的37%,而内部干扰(自我质疑、完美主义)高达63%。一个典型场景是:写到关键段落时,大脑突然跳出“这句话会不会被读者嘲笑?”——这种元认知监控一旦启动,心流即刻溃散。

仪式不是矫情,而是给大脑一个“即将进入特殊模式”的暗示。我的仪式包含三步:

1. 环境锚定:固定播放一首无歌词的Lo-fi循环曲目,训练大脑形成条件反射。

2. 物理触发:戴上降噪耳机前,做三次4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)。

3. 认知预演:用30秒在脑海播放“今日任务完成后的画面”,提前释放多巴胺。

多数人忽略的是,心流结束后的20分钟是创造力二次爆发的黄金窗口。此时大脑仍残留θ波与γ波的耦合状态,适合做两件事:

2023年《Nature Human Behaviour》的fMRI研究显示,心流状态下默认模式 *** (DMN)的活跃度降低32%,而执行控制 *** 与突显 *** 的协同性提升41%。这意味着:心流不是“关闭大脑”,而是让大脑进入一种更高效的分布式运算模式。那些声称“心流就是不动脑子”的说法,可能误把自动化当成了无意识。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~