团队执行力差,究竟是制度问题还是心理盲区?答案:根源在“心理契约”未被激活。

过去我迷信KPI,把指标压到小数点后两位,结果员工在考核前冲刺,考核后立刻躺平。直到学习管理心理学,我才意识到真正的执行力不是被考核出来的,而是被“心理契约”点燃的。所谓心理契约,是员工内心对组织的期望与承诺,它比纸质合同更有约束力。

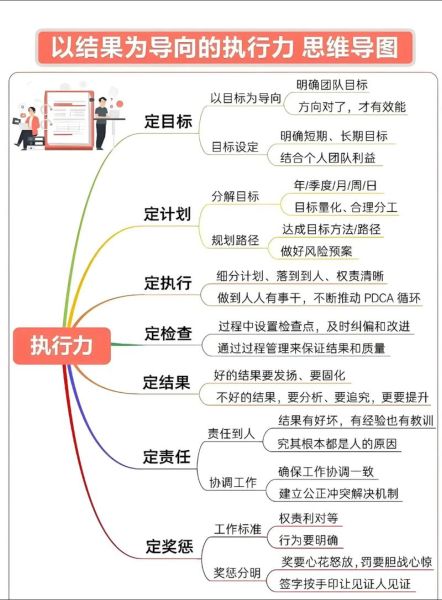

很多管理者把年度目标拆成季度、月度就完事,却忘了回答一个关键问题:完成这个目标,对员工个人有什么成长红利?我在一次复盘会上,让每位成员用“如果我能提前一周上线,我将……”造句,结果原本模糊的里程碑瞬间变成个人技能升级的跳板,迭代速度提升了。

谷歌的亚里士多德项目证实,心理安全感是高绩效团队的之一变量。我刻意在群里发“今日踩坑榜”,带头汇报自己把测试环境删库的糗事,两周后,成员开始主动曝光风险,缺陷率下降。

传统指令式管理把路径锁死,员工只剩“执行”没有“创作”。我改用“目标+边界”模式:只规定交付时间与质量红线,具体技术方案由小组投票决定。结果同一功能模块,A组用缓存提速,B组用算法优化,双路径并行,最终性能提升幅度比预期高出。

Q:老员工抵触新流程怎么办?

A:先让他成为“流程共创者”。我把流程优化会的主席轮流交给最资深的工程师,规则由他起草,我只负责提醒“别忘了新人视角”。结果第二版流程就砍掉了三个冗余评审节点。

Q:远程办公如何维持心理契约?

A:把“签到”变成“签情绪”。每天早会前,成员在飞书群用三个emoji描述当下状态,连续三天出现“疲惫”表情,系统会自动预约我的30分钟倾听时段,比强制打卡更人性化。

我曾在两个相似项目组做对照:

- A组沿用传统指令管理,平均迭代周期天;

- B组引入心理契约三件套,周期缩短到天,且需求返工率下降。

有趣的是,B组在复盘文档里出现最多的词是“我们”,而A组是“上面”。代词变化,就是心理所有权迁移的信号。

管理心理学给我的更大震撼是:执行力不是推出来的,而是被“心理引力”吸出来的。当你把组织目标嵌入个人成长叙事,把控制欲换成信任,把结果压力翻译成过程意义,团队就会自己向前跑。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~