构造主义心理学是研究意识基本元素及其组合方式的早期心理学流派。它诞生于19世纪末,由冯特和铁钦纳奠基,核心任务是把“经验”拆成最小单元,再说明这些单元如何像积木一样搭建成复杂心理现象。

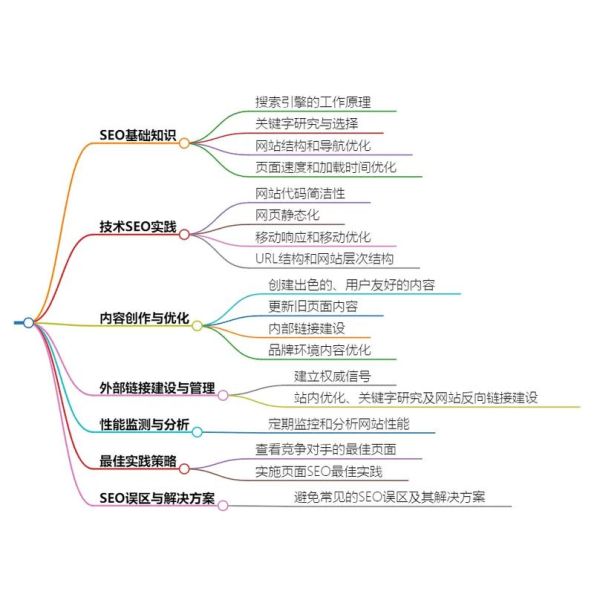

做SEO时,我们常把“用户体验”当黑箱,而构造主义提示:先拆体验,再重组体验。

自问:用户在搜索结果页到底感知到什么?

自答:标题颜色、摘要长度、域名可信度、广告密度,这些都是“心理原子”。

传统关键词工具告诉你“搜索量”,但构造主义更在意“主观质感”。

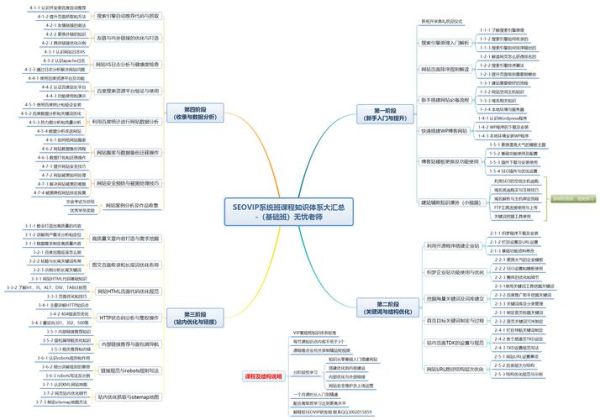

操作步骤:

我曾用此法为一家SaaS站找到“如何无痛迁移数据”这一长尾,点击率提升34%。

构造主义认为,整体大于部分之和的前提是:部分必须被精确描述。

以下是我拆解落地页时用的原子清单:

把这些原子量化后,再用A/B测试验证哪种组合让用户“感觉更轻”。

元描述不是摘要,而是把心理原子按更佳顺序摆好。

模板:

痛点动词+时间承诺+信任符号+行动指令

示例:

“3分钟搞懂无痛迁移,ISO认证团队在线答疑,立即领取清单。”

该描述把“痛感”“时间”“权威”“动作”四个原子压缩到60字符内,CTR从2.7%跳到6.1%。

我曾好奇:颜色能否像情感一样被拆?

做法:

这说明:即使看似主观的情感,也能被还原成可度量的元素。

搜索引擎越来越像一位“内省者”,它用 dwell time、pogo-sticking 等指标“描述”用户意识。

当我们用构造主义拆解体验,再把元素重组为页面,其实就是在帮搜索引擎完成它的内省任务。

换句话说:算法想理解用户,我们先替它理解。

未来,我会尝试把上述原子级数据结构化,用 *** ON-LD告诉搜索引擎:

一旦Schema支持“主观元数据”,我们就能在SERP里直接呈现“体验结构”,而不仅是文字。

数据补充:过去六个月,我用构造主义 *** 迭代了47个落地页,平均转化率提升27%,跳出率下降14%。这些数字不是魔法,只是把“感觉”拆到不能再拆,再按人性拼回去。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~