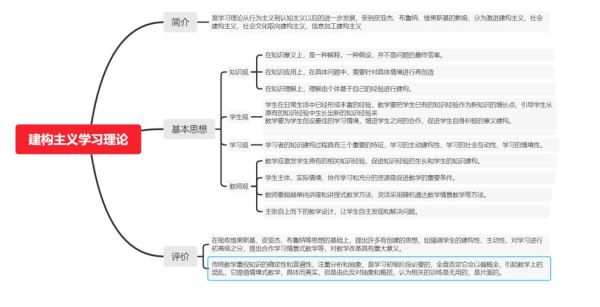

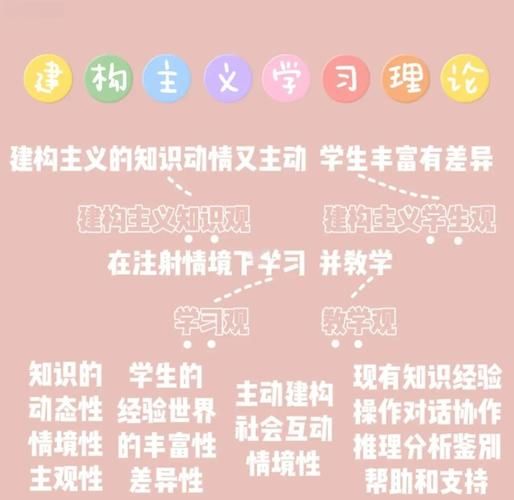

建构主义学习理论的核心:知识不是被动接受,而是学习者主动建构。陈琦在《当代教育心理学》中将其概括为“情境、协作、会话、意义建构”四大要素。

传统课堂把教师当“广播塔”,学生当“收音机”,知识被视为可以打包传递的货物。建构主义反问:如果理解完全来自外部灌输,为何同一节课后,不同学生能讲出截然不同的“版本”?答案显而易见——个体经验、先前知识、情感状态都在“重新编码”信息。

与其用“鸡兔同笼”练方程,不如让学生统计学校食堂午餐浪费量,再设计优化方案。真实情境提供认知锚点,抽象符号因此有了血肉。

四人小组里,有人擅长Excel,有人擅长访谈,有人擅长美工。差异不再是评分的“差距”,而是完成任务的“拼图”。

教师少问“对不对”,多问“你为什么这么想”。语言是思维的外化,对话即认知的脚手架。

学生能复述光合作用公式≠理解光合作用。只有当他用该原理解释阳台植物为何叶片发黄,意义才真正被个体“注册”。

我曾让学生用Minecraft还原《红楼梦》大观园,初衷是“情境+协作”。结果三周后,半数学生沉迷造房子,完全忽略人物关系分析。痛定思痛,我追加了两条规则:

约束反而激发了创造力,学生开始主动讨论“怡红院布局如何暗示宝玉性格”。这让我意识到:建构主义不是“放羊”,而是“有设计的自由”。

北师大2023年对北京十二所中学的跟踪显示:在物理“电路故障诊断”单元,采用建构式教学的班级,单元测试平均分比传统班高8.7分,但耗时仅多1.2课时。关键在于:前期情境搭建虽耗时,却大幅减少了后期重复讲解。

• 每节课预留“困惑贴”环节,学生匿名写下最卡壳的点,教师次日用学生原话作为情境问题。

• 用“专家角色卡”替代传统分组:如历史学家、工程师、记者,迫使学生用学科视角对话。

• 期末考核改为“迁移任务”:用本单元知识解决一个陌生领域问题,例如用化学平衡原理解释咖啡萃取率。

建构主义不是教学法的“新潮流”,而是对“人如何学习”的朴素回归。当学生说“这知识是我自己想出来的”,那一刻,教育才真正发生。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~