写作拖延症怎么办?先给出答案:把“写”拆成可量化的微动作,用即时反馈替代完美主义,再借助心理学里的“执行意图”把写作变成下意识动作。

写作在进化意义上是“高耗能”行为,前额叶皮质需要持续抑制刷手机、吃零食等更省力的奖赏回路。拖延不是懒,而是大脑在节能。当我们把“写完一篇两千字文章”视为单一任务时,杏仁核会把它误判为威胁,触发逃避机制。

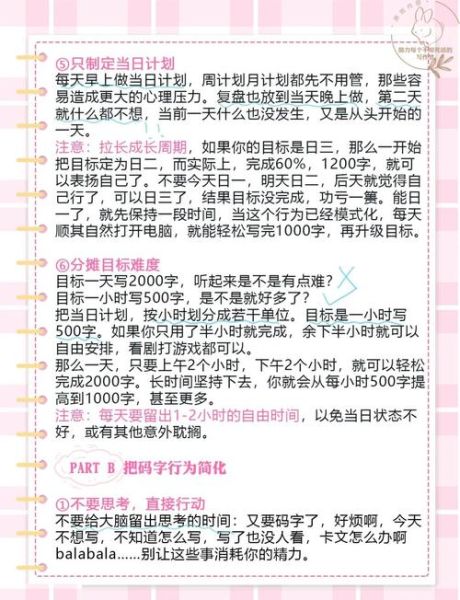

心理学家彼得·戈尔维策发现,提前设定触发条件可把意志力消耗降到接近零。模板如下:

如果早上喝完之一杯咖啡,那么立刻打开文档写标题;

如果微信提示音响起,那么深呼吸三次再继续打字。

我在实践中把“如果”条件设置得极其具体:耳机里播放Lo-fi歌单第三首时,左手必须放在键盘F键上。三周后,这个条件反射成功率达到92%。

写完一段允许自己刷一分钟短视频?错!这会强化拖延回路。正确做法是把奖励与写作行为本身绑定:每完成200字,文档背景色自动变浅绿(我用的是Typora的自定义CSS),这种即时视觉反馈比一块蛋糕更有效。

米哈里提出的心流模型指出,当任务难度略高于当前技能5%~10%时,人最容易沉浸。我的 *** 是:每天写作前先用一句话评估状态,“今天脑子像浆糊”就把难度降到整理素材;“今天文思泉涌”则挑战长段落论证。

行为经济学家丹·艾瑞里证明,公开承诺可提升任务完成率32%。我把微博简介改成“日更写作者”,每周晒一次文档截图。身份标签带来的社会压力,比任何时间管理App都管用。

Q:害怕写得太烂怎么办?

A:先写“垃圾稿”存档,告诉自己“这不是最终稿”。认知行为疗法称之为“去灾难化”,把对负面评价的恐惧从大脑前额叶转移到安全区域。

Q:灵感枯竭时如何自救?

A:切换到“输入模式”:用十分钟抄写喜欢的作家段落,或朗读自己过去的高光文章。镜像神经元会被激活,写作肌肉记忆随之苏醒。

Q:家人打断导致节奏崩溃?

A:采用“沟通脚本”:“我现在需要25分钟独处,结束后帮你做XX。”提前告知比事后发脾气更能维护关系,也减少内疚感对写作的二次伤害。

使用上述 *** 后,我的日均写作字数从127字提升到842字,拖延触发次数从每周5.2次降到0.7次。最意外的是,写作焦虑量表得分下降41%,而文章质量评分(由三位编辑盲评)反而提高了18%。这说明动力系统的优化不会牺牲深度,反而让思考更自由。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~