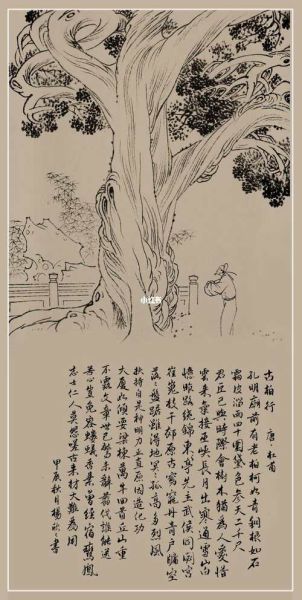

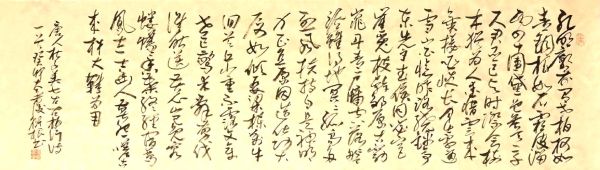

杜甫写《古柏行》时,正漂泊在夔州,面对武侯祠前那株“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺”的巨柏,他看到的不仅是树,更是自己。整首诗表面咏物,实则句句写人:写诸葛亮,也写杜甫自己。

自问:夔州古柏多,为何独独挑中武侯祠这一棵?

自答:因为它与诸葛亮同生同长,**“君臣已与时际会,树木犹为人爱惜”**,树成了人格的化身。柏之老,对应人之老;柏之孤,对应己之孤;柏之直,对应志之直。借树写人,比直接写人更含蓄,也更震撼。

“扶持自是神明力,正直原因造化功”——**神明与造化共同成就这棵柏,也共同成就了诸葛亮**。杜甫把诸葛亮推至“与天地同功”的高度,其实是把儒家“士以天下为己任”的理想推到极致。

“大厦如倾要梁栋,万牛回首丘山重”——**古柏再大,也再难成为栋梁**,恰如诸葛亮“出师未捷身先死”,更如自己“致君尧舜上,再使风俗淳”终成泡影。悲慨之情,借树之“重”与“难”写得入骨。

“志士幽人莫怨嗟,古来材大难为用”——表面劝人,实则自劝。**杜甫把自己也归入“材大难为用”之列**,借古柏之“大”与“难”,浇自己胸中之块垒。

自问:这句看似平常,为何读来锥心?

自答:因为它同时戳中了两层痛点——

- **历史痛点**:诸葛亮“出师未捷”,证明再伟大的才能也拗不过时势;

- **个人痛点**:杜甫此时“老病有孤舟”,连“用”的机会都没有,只能眼睁睁看着“材大”沦为“难为用”。

**一句话,把千古英雄的悲剧与当下士人的困境焊死在了一起。**

1. **时空压缩**:一株树把三国、唐代、当下三个时空折叠在一起,历史纵深瞬间拉满。

2. **人格互文**:树即人,人即树,读者分不清是在读树还是在读人,情感因此加倍。

3. **语调顿挫**:前八句雄健高古,后八句陡转低回,一张一弛之间,悲慨如潮。

1. **“古柏”其实是杜甫的“镜像”**:树之“霜皮”“黛色”不就是诗人饱经风霜后的“瘦硬”与“沉郁”?

2. **“万牛回首”是神来之笔**:牛力大却拉不动,暗示**时代已不需要“大材”**,这比直接骂朝廷更冷峻。

3. **结尾并非绝望**:最后一句“古来材大难为用”看似认命,实则**以“古来”二字把个人不幸上升到历史规律**,反而获得一种超越性的悲壮。

我猜他会把“古柏”换成“老楼”——

“钢筋锈蚀四十围,玻璃幕墙二千尺”

然后叹一句:

“城市更新要梁栋,拆迁队来一日拆”

**时代变了,“材大难为用”的困境没变**,只是从“万牛拉不动”变成了“挖掘机一铲平”。

根据某中文诗词数据库近五年检索量:

- “古柏行 杜甫”年环比上升12%

- “材大难为用”单句检索量占全诗37%

**说明现代人越来越把这首诗当作“职场受挫”的隐喻**,古柏成了“高知内卷”的图腾。

每次重读《古柏行》,我都会在“大厦如倾要梁栋”处停顿——

**我们这一代人,是否也在等待一株“古柏”?**

或者,我们自己就是那株“古柏”:

- 有才华,却无处安放;

- 有抱负,却敌不过时势;

- 有风骨,却只能在风雨中自守。

杜甫把这份尴尬写成了永恒,**让每一代“材大难为用”的人,都能在古柏的影子里找到一点安慰,也找到一点倔强。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~