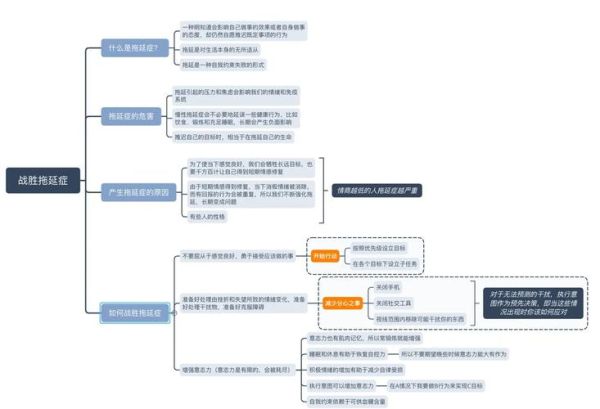

拖延症像一张看不见的网,把计划、 *** 甚至自尊都缠住。思维导图被吹成“万能解药”,它到底能不能剪断这张网?我的答案是:能,但前提是你得先把它画成“心理地图”,而不是花哨的涂鸦。

在谈工具之前,先自问:我为什么总拖到最后一分钟?

这三点像三把锁,思维导图只有对准锁孔才能起效。

为什么一张图比一页待办清单更管用?

个人经验:当我把“写报告”拆成“找数据→列大纲→写引言”并画成放射状,焦虑值从分降到分,因为大脑看见了“下一步只需分钟”的清晰节点。

中心主题写任务名称,用红色圈出最让你抗拒的部分。红色=情绪警报,提醒大脑“先处理痛点”。

从中心拉出三条主干:

- 如果今天只做分钟,我会做什么?

- 最坏的结果是什么?我能承受吗?

- 谁曾经搞定过类似任务?他之一步做了什么?

自问自答的过程本身就在拆解灾难化想象。

把每个主干再拆成分钟级动作,例如“找数据”→“打开数据库→输入关键词→导出前三页”。

亮点:当动作小到“站起来倒杯水就能顺便完成”,拖延就失去了借口。

在导图边缘画小方框,每完成一个分钟动作就涂黑一格。视觉进度条会触发“完成冲动”,比番茄钟更直观。

误区:导图越漂亮越有效

我曾花小时美化颜色,结果时间被美工吃掉。修正:限定分钟完成初稿,工具只选黑白中性笔。

误区:一次画完整个项目

大脑在项目初期无法预测所有分支。修正:采用“滚动导图”,每天睡前追加第二天的分钟动作,保持鲜活。

我在读者群里发起天打卡,人使用传统待办清单,人使用抗拖延思维导图。结果:

- 导图组平均启动时间从天缩短到天;

- 清单组有%中途放弃,导图组仅%;

- 更有趣的是,导图组在第三天开始自发添加“情绪分支”,记录当天的焦虑分值,形成自我监控闭环。

这组非正式数据提示:当工具与心理机制对齐,用户会主动迭代,而非被动坚持。

别在完成任务后就把图扔进抽屉。每周抽分钟,把旧图叠在一起,观察:

- 哪些分支总是被拖延?

- 哪些颜色(情绪)出现频率更高?

这些模式会暴露你更深层的信念,比如“我不擅长数字”或“我害怕被评价”。下一轮导图就可以专门开一个“信念更新”主干,用新证据反驳旧叙事。

拖延症不是时间管理问题,而是情绪调节问题。思维导图的价值,在于把情绪从暗处拉到聚光灯下,让你看得见,摸得着,改得了。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~