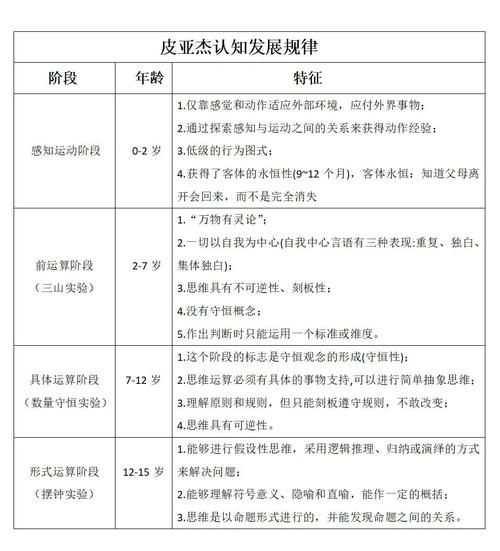

**皮亚杰认知发展阶段**到底指什么?它把儿童智力成长划分为感知运动、前运算、具体运算、形式运算四个连续阶段,每个阶段都有独特的思维方式与局限。

**如何应用于儿童教育**?核心在于:顺应阶段特征设计活动,而非提前灌输。下面用自问自答的方式拆解细节。

---

###

感知运动阶段:0-2岁,动作即思维

**孩子为什么喜欢把东西往嘴里塞?**

那是他们在用嘴“做实验”,通过吮吸、抓握建立客体永恒性——知道看不见的东西依然存在。

**父母该怎么做?**

- 提供**安全可啃咬的玩具**,满足口腔探索

- 玩“躲猫猫”强化客体永恒性

- **避免屏幕**:此阶段儿童通过身体与环境互动,视频信息无法替代真实触感

---

###

前运算阶段:2-7岁,符号萌芽但自我中心

**为什么孩子总说“月亮跟着我走”?**

因为他们尚未去中心化,只能从自身视角看世界。

**幼儿园如何设计课程?**

- **角色扮演**:让孩子轮流当“医生”“顾客”,体验他人视角

- **绘画与讲故事**:用符号表达想法,减少直接纠正,鼓励描述画面逻辑

- **避免抽象竞赛**:比“谁跑得快”不如比“谁能把积木搭得稳”,前者依赖社会比较,后者聚焦具体操作

---

###

具体运算阶段:7-11岁,逻辑扎根于实物

**孩子终于能算“3+4=7”,为何仍怕代数?**

他们需要可触摸的参照,抽象字母x、y超出了心理运算范围。

**小学课堂的实用策略**

- **数学教具**:分数用切开的披萨演示,面积用方格纸拼接

- **科学实验**:种豆子记录高度变化,把数据画成柱状图,让逻辑从实物过渡到图表

- **辩论不过度**:可以讨论“应不应该养宠物”,但别要求论证“正义的本质”,后者属于下一阶段

---

###

形式运算阶段:11岁以上,假设演绎起飞

**为什么初中生突然爱抬杠?**

他们开始用“如果…那么…”思考,享受纯粹逻辑推演。

**教师与家长的回应技巧**

- **苏格拉底式提问**:“如果全球停电一周,社会怎样运转?”引导多变量推理

- **允许犯错**:形式运算初期,逻辑链条常断裂,嘲笑会抑制探索

- **项目制学习**:策划一次义卖,从成本、定价到善款去向,全程用假设检验思维

---

###

我的三个实践反思

1. **阶段不可跳级**:我曾把乐高编程推给五岁孩子,结果他只会按颜色拼图案,完全忽略齿轮传动,印证了前运算阶段缺乏逆向思维。

2. **语言是阶段指标而非开关**:有家长炫耀三岁孩子背乘法表,其实只是把口诀当歌曲记忆,一问“三乘以四为什么是十二”就哑口,可见符号记忆不等于运算理解。

3. **文化工具可微调节奏**:城市儿童因早教 *** 多,具体运算略提前,但形式运算未必同步,因为抽象思维需要社会性对话,而不仅是知识输入。

---

###

数据彩蛋:全球追踪研究

2023年《发展心理学》对六国儿童进行纵向比较,发现**每日一小时自主游戏**的群体,在具体运算阶段守恒任务通过率比对照组高18%,且优势延续到形式运算早期。这提示我们:与其抢跑,不如保障高质量互动时间。

暂时没有评论,来抢沙发吧~