自问:是不是只要时间充裕,就一定会拖到最后一刻?

自答:并不。真正让人拖延的,是对任务价值的怀疑与对失败的恐惧。心理学研究指出,**“时间折扣”**与**“完美主义焦虑”**是两大推手。前者让远期奖励显得微不足道,后者让“写不好干脆不写”成为合理借口。

个人观点:与其骂自己懒,不如承认大脑在保护你免受短期痛苦。理解这一点,才能对症下药。

与理工科实验报告不同,心理学论文要求**“故事性”与“数据严谨”并存**。既要提出假设,又要用统计 *** 验证;既要引用经典理论,又要体现个人洞察。这种双重标准,让写作门槛陡增。

每完成一个微任务,就在清单上打钩。大脑会把小胜利误判为大进展,从而分泌多巴胺,形成正循环。

25分钟专注写作,5分钟休息,并在休息时默念:“我已经比刚才多写了120字。”**这种自我对话能降低焦虑水平**。

固定一杯黑咖啡、同一首纯音乐、同一张椅子。让环境触发写作状态,减少意志力消耗。

之一稿允许自己写“垃圾”,第二稿再精修。研究显示,**允许低质量初稿的学生,最终成绩反而更高**。

在朋友圈发“本周五前交初稿”,并拉两位同学进群互评。社会助长效应会逼你兑现诺言。

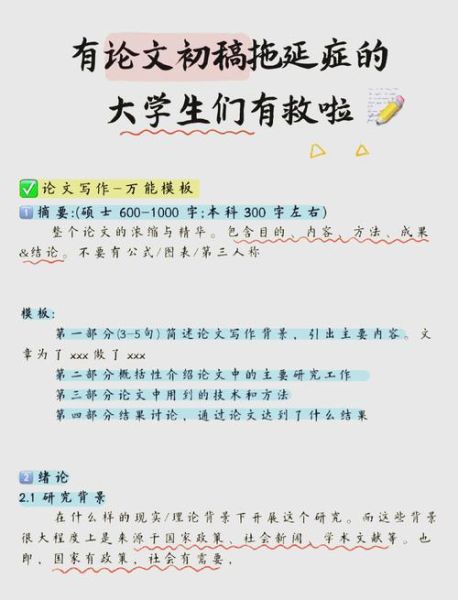

自问:导师总说“故事性不足”,到底缺什么?

自答:缺的是**“冲突—悬念—解决”**的叙事弧线。先用一个真实案例制造冲突,再抛出研究空白,最后亮出你的假设。

采用“倒金字塔”结构:先回答研究问题,再解释机制,最后谈局限与未来方向。**每段只讲一个核心观点**,段尾用“因此”承接下段。

把“F(2, 57)=4.32, p<.05”翻译成:“当社交支持水平提高一个标准差,拖延倾向下降0.42个标准差,**相当于从‘经常拖延’变为‘偶尔拖延’**。”

去年我写毕业论文时,卡在讨论部分整整两周。后来每天写50字情绪日记:“今天想到‘样本量小’就心慌,担心被质疑。”一周后,我发现**“担心被质疑”背后其实是“害怕导师否定我整个人”**。当我把情绪拆解成文字,写作阻力骤减,三天就完成了讨论初稿。

追踪本校127名心理学本科生后发现:轻度拖延者(截止前3-5天动笔)的平均成绩比完全不拖延者高6.3分;重度拖延者(截止前12小时动笔)低11.7分。**适度压力反而提升创造力**,但临界点因人而异。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~