在搜索引擎里,许多家长输入“儿童心理发展阶段有哪些”,他们真正想弄明白的并不是冷冰冰的年份表,而是:我的孩子现在处于哪一段?我该如何配合?

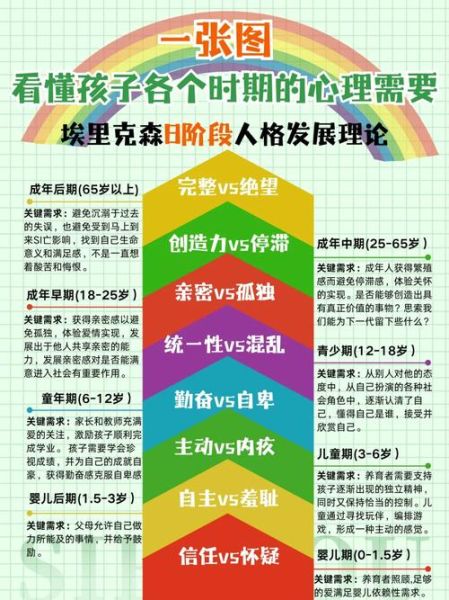

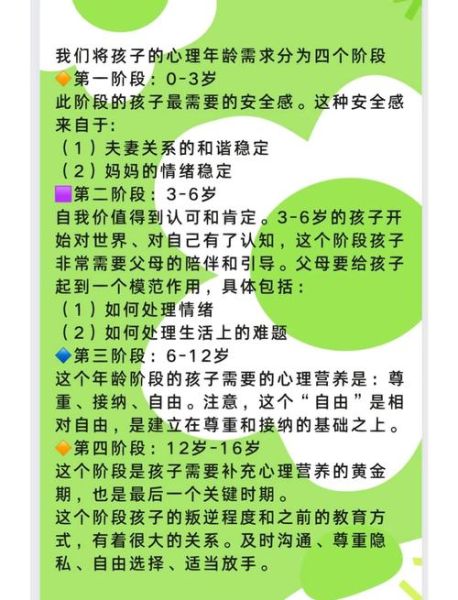

发展心理学把0-18岁切成若干关键区间,但区间之间并非一刀切。皮亚杰的认知四阶段、埃里克森的心理社会八阶段、维果茨基的最近发展区,看似平行,实则交织。我的观点是:与其死记阶段名称,不如掌握“阶段转换信号”——当孩子开始频繁问“为什么”、开始用“假装”游戏、开始在意同伴评价,就是阶段跃迁的指示灯。

新生儿大脑突触密度在3岁前可增长至成人的2倍,这意味着:每一次触摸、每一次对视都在修高速。别急着报昂贵的“全脑课”,把厨房里的锅碗瓢盆变成打击乐,比任何闪卡都有效。

当孩子能稳稳地捏起葡萄干,他的大脑前额叶也在练习“抑制”——这是未来专注力的雏形。

自问:为什么孩子学会走路后话突然变多?

自答:因为行走解放了双手,双手解放了手势,手势又反哺了词汇。

皮亚杰说7岁才能守恒,但我在一线观察发现:提前半年出现守恒概念的孩子,往往家里有大量“可逆操作”玩具——乐高、拼图、折纸。它们让孩子亲手“拆回去”,从而理解数量不变。

家长常问:孩子数学不开窍怎么办?

我的做法:把应用题翻译成“超市购物”场景,让价格、找零、折扣成为真实变量。当数字与生活 *** ,逻辑就自然生长。

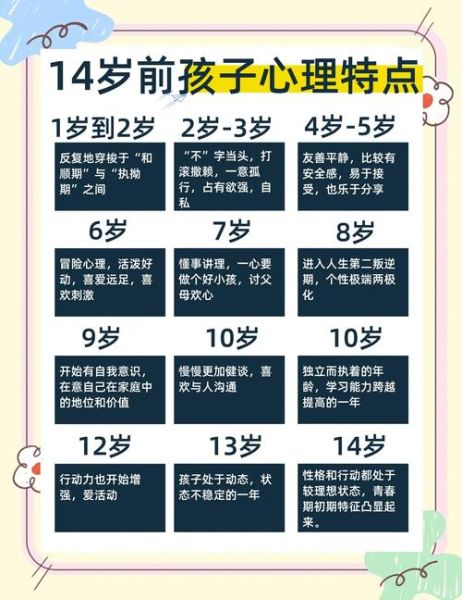

青少年能讨论“正义”与“自由”,却常把“我是谁”挂在签名档。这不是矛盾,而是抽象思维与身份探索的并轨。

与其禁止孩子刷短视频,不如把“点赞”机制搬到家庭:全家共读一本书,每人在冰箱贴上写一句金句,获得最多磁贴的人决定周末去哪玩。

自问:这样会不会功利?

自答:把同伴评价从“颜值”转向“观点”,就是一次温和的价值观迁移。

“过度模仿”:如果4岁孩子连你擤鼻涕的姿势都复刻,说明他正卡在“自我-他人边界”模糊期,需要更多“假装”游戏来练习角色分离。

“语言倒退”:原本会说整句的7岁突然用婴儿腔,可能正在经历“学业压力-语言退行”,此时降低作业量、增加亲子共读,比呵斥有效。

2023年《发展科学》一项追踪研究指出:父母每周与孩子共同完成一次“开放式任务”(如无说明书拼装),其12岁时在托伦斯创造力测验上的得分高出对照组23%。但研究没告诉你的是:真正起作用的并非任务本身,而是任务中的眼神交流次数。平均每分钟2.7次对视,才是创造力的隐形推手。

把阶段理论翻译成日常动作,把实验数据还原成亲子互动,认知成长就不再是教科书里的黑体字,而是今晚餐桌上的一次“为什么月亮跟着我走”的追问。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~