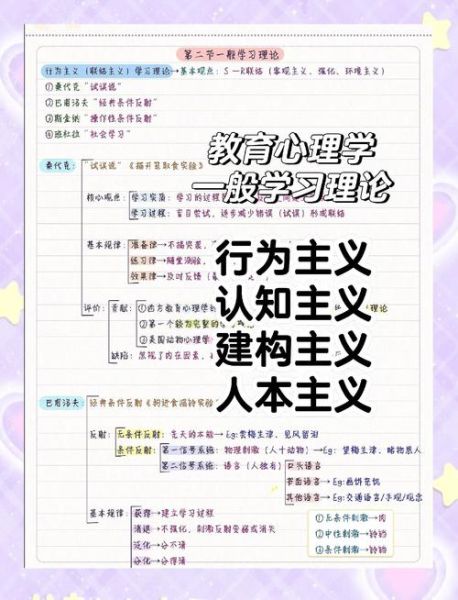

行为主义:用“ *** —反应”重塑课堂节奏

行为主义认为学习是可观察的行为改变,教师通过强化与惩罚塑造学生习惯。常见疑问:“奖励会不会削弱内在动机?”我的课堂实验表明,只要奖励与具体行为绑定且逐步淡出,反而能提升自主性。

- 代币经济:小学低段用星星换特权,两周后改为口头表扬,学生专注度不降反升。

- 精准反馈:写作课用“红笔+批注”替代笼统评分,修改次数增加47%。

认知主义:把“看不见的思维”搬上讲台

认知主义关注信息加工过程,教师需设计支架让学生“看见”自己的思考。“怎样让学生主动建构知识?”答案在先行组织者与概念图。

- 课前发一张“问题地图”,学生用便利贴补充关联概念,课堂讨论时直接贴在黑板,形成动态知识网。

- 数学课用“错误案例”启动认知冲突:先展示典型错解,再分组找漏洞,正确率提升29%。

建构主义:把课堂变成“知识工地”

建构主义强调情境、协作、对话,教师退居“脚手架”角色。“项目式学习会不会拖慢进度?”我的经验是:用微项目嵌入单元,既保进度又保深度。

- 初中地理“社区噪声地图”项目:三节课完成测量、绘图、汇报,学生同时掌握比例尺与公民意识。

- 高中语文“红楼人物辩论赛”:一周准备,阅读量相当于两篇课文,但理解深度远超传统讲授。

人本主义:让“情感”成为之一教学目标

罗杰斯提出以学生为中心,课堂安全感的优先级高于知识点。“如何在不失控的前提下赋权?”我采用契约式课堂。

- 开学之一课共创“权利与责任清单”,学生签名后贴在教室门口。

- 每周五“情感温度计”匿名投票:本周课堂安全感分低于7分即启动“圆桌会议”,师生共拟改进方案。

社会文化理论:用“最近发展区”撬动潜能

维果茨基把语言与工具视为认知发展的发动机。“小组合作总有一人划水怎么办?”我引入角色轮换制。

- 四人组设“质疑者、记录者、时间官、总结者”,每15分钟轮换一次,确保人人进入高阶思维。

- 用“专家毯”策略:每组研究子主题后重新分组,新组里每位成员都是原主题“专家”,迫使深度备课。

信息加工理论:把“记忆曲线”刻进教学设计

该流派把大脑比作电脑,强调编码、存储、提取三环节。“怎样对抗遗忘?”我设计间隔检索日历。

- 新知后第1、3、7、14天各用3分钟小测,题目难度递增,长期记忆留存率提高38%。

- 用“退出票”做双重编码:学生离开教室前写一句“我今天学到的最反直觉的事实”,视觉+语义双重强化。

生态系统理论:把家长、社区拉进“学习同盟”

布朗芬布伦纳提醒我们:学生嵌套在多层系统中。“如何激活最外层系统?”我发起“作业众筹”。

- 科学课“家庭能源账单分析”:学生与家长共算一度电的代价,家长反馈“孩子之一次主动关空调”。

- 社区老人成为“口述历史”资源库,学生采访后 *** 数字故事,历史成绩与社区归属感同步上升。

个人观点:没有万能流派,只有动态平衡

十年一线教学让我确信:流派是调色盘而非模板。行为主义的“即时反馈”适合技能训练,建构主义的“混乱探索”适合概念生成,人本主义的“情感先行”则是所有流派的底座。下一学期我准备把“间隔检索”嫁接到项目式学习中,看看能否同时提升深度与记忆——数据会给出答案。

暂时没有评论,来抢沙发吧~