学习动机是驱动学生持续投入时间与精力的“隐形引擎”。没有它,再精良的教学设计也可能沦为单向灌输。作为一名长期与一线教师合作的SEO内容策划,我习惯把搜索引擎的“点击欲望”类比成课堂里的“求知欲望”——两者都需要在毫秒之间抓住注意力,并持续提供价值。以下结合教育心理学教科书中的经典理论,拆解“如何激发学习动机”这一核心议题。

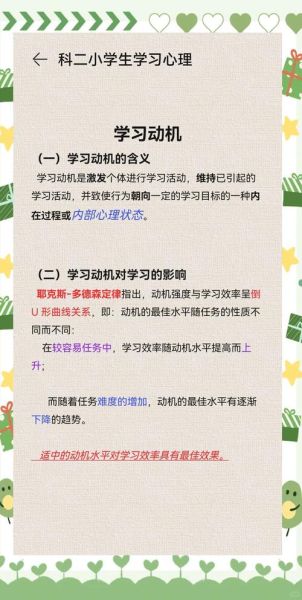

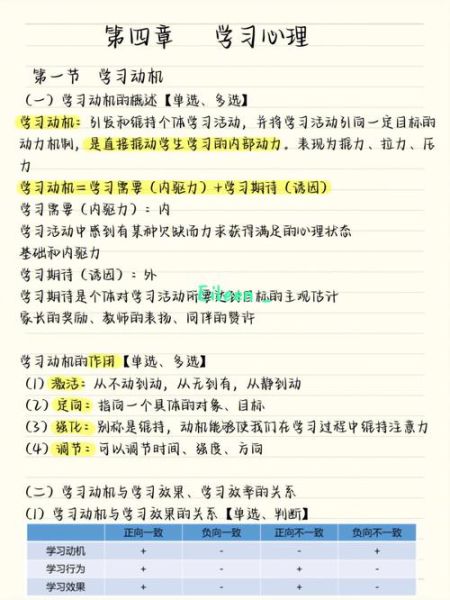

教科书中通常把学习动机拆成三个可观测维度:

自问:为什么有的学生愿意通宵背英语单词,却对数学作业敷衍了事?

自答:差异不在能力,而在任务价值与自我效能感的配比。前者回答“这对我有什么用”,后者回答“我能否搞定它”。

Deci与Ryan提出的自我决定理论(SDT)指出,**自主、胜任、关联**是动机的“营养三要素”。

个人观点:很多教师误把“自主”等同于“放任”。真正的自主是在清晰边界内提供选项,如同SEO中的“可控实验”——给算法足够空间,却保留关键变量。

---教科书中常出现的“掌握目标(Mastery Goal)”与“表现目标(Performance Goal)”之争,本质是“成长”与“证明”的拉锯。

实践建议:在课堂评价中,**减少社会比较**,增加纵向比较。例如,用“进步档案袋”替代“分数排行榜”。

---Keller的ARCS模型把抽象动机转译成四步设计:

自问:ARCS听起来像营销套路,会不会太功利?

自答:营销与教育共享同一套人性底层逻辑——**价值感知**。区别在于,营销追求交易,教育追求成长。

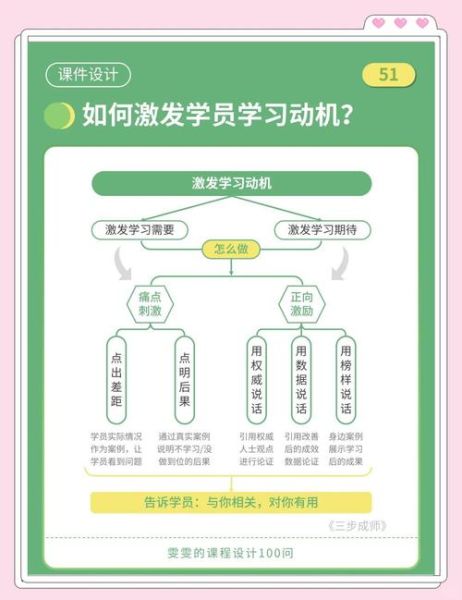

教科书理论再完美,也需落地。以下是我观察到的低成本高回报做法:

个人观点:这些微动作之所以有效,是因为它们把“外部调节”逐步内化为“认同调节”,最终迈向“整合调节”——这正是SDT所描述的动机内化路径。

教科书中经典的“过度理由效应”指出:当外部奖励过于显著,学生可能把行为归因于奖励而非兴趣。

然而,**关键变量是奖励的“信息性”与“控制性”**。信息性奖励(如“你的解题策略很有创意”)强化胜任感;控制性奖励(如“考到90分就免作业”)削弱自主感。

实践建议:若必须使用奖励,优先选择象征性、非物质的认可,并明确指向具体行为而非结果。

---根据Hattie《可见的学习》元分析,动机干预的平均效应量为0.48,高于家庭作业的0.29,但低于反馈的0.70。有趣的是,当动机干预与元认知策略训练叠加时,效应量跃升至0.72,提示“动机+ *** ”才是王炸组合。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~