守恒概念是皮亚杰认知发展理论的核心之一,它指儿童在特定年龄阶段开始意识到**物体的数量、体积、重量等属性不会因为外观变化而改变**。理解这一点,不仅能帮助家长与教师更科学地陪伴孩子成长,也能让成年人反思自身思维方式的局限。

把同样多的水倒进高而窄的杯子和矮而宽的杯子,年幼的孩子往往坚持“高杯子水更多”。这就是**缺乏守恒**的表现。 自问:为什么孩子会被高度欺骗? 自答:因为他们的注意力集中在单一维度——高度,而尚未整合宽度信息。

同理,把一块橡皮泥搓成长条,再团成球,孩子可能认为“长条时橡皮泥变多”。**守恒的获得,标志着儿童开始摆脱“眼见为实”的直觉束缚**,进入逻辑运算阶段。

皮亚杰通过**数量守恒、液体守恒、面积守恒**等经典实验,发现大多数儿童在**6-7岁**才逐步掌握守恒概念。 - **数量守恒**:两排同样多的纽扣,一排被拉长,孩子最初会认为拉长的一排更多。 - **重量守恒**:两块黏土重量相同,一块被压扁,孩子可能认为扁的那块更轻。 - **面积守恒**:两块相同面积的纸板,一块被剪碎重拼,孩子可能觉得碎片“占地更小”。

个人观点:这些实验看似“幼稚”,却精准捕捉了人类认知的转折点。**成年人也常陷入“表面变化=本质变化”的陷阱**,例如看到股价短期下跌就恐慌抛售,其实公司基本面未必改变。

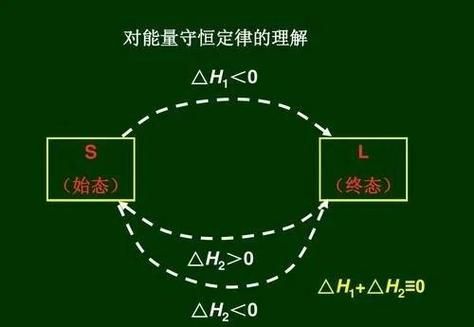

皮亚杰用“中心化”解释守恒缺失:儿童只聚焦 *** 最突出的维度。 **去中心化**则是突破:孩子开始同时考虑多个维度,并借助**可逆性思维**(想象把水倒回原杯)验证属性不变。

自问:成年人是否也会“中心化”? 自答:当然。看到社交媒体上的极端言论,我们往往被情绪强度吸引,而忽略背景信息,这就是成人版的“中心化”。

1. **动手操作**:让孩子亲自倒水、捏黏土,体验“变”与“不变”。 2. **语言提示**:用“如果倒回去,水还是一样多吗?”引导可逆性思考。 3. **延迟判断**:当孩子给出错误答案时,不急于纠正,而是鼓励再观察。 4. **跨情境练习**:在厨房、沙滩、超市等不同场景重复守恒任务,强化迁移。

个人观点:最有效的学习发生在**“认知冲突”**时刻——当孩子发现预测与现实不符,才会主动调整思维框架。家长的角色不是灌输答案,而是制造安全的“冲突场”。

守恒不仅是儿童认知的里程碑,也是**批判性思维**的底层逻辑。 - **财务守恒**:账户数字随市场波动,但资产真实价值未必同步变化。 - **关系守恒**:一次争吵可能让情绪“看起来”恶化,但感情基础并未消失。 - **自我守恒**:体重秤数字上升,不代表健康一定恶化(肌肉密度>脂肪)。

自问:为什么成年人仍会被表面指标绑架? 自答:因为**去中心化需要消耗认知资源**,而大脑天生倾向节能。训练守恒思维,本质是锻炼“反直觉”的肌肉。

2023年《Developmental Science》的fMRI研究发现,**成功完成守恒任务的儿童,其前额叶皮层与顶叶皮层的协同显著增强**。这表明守恒并非单一脑区成熟,而是**分布式 *** 效率提升**的结果。

数据亮点: - 7岁守恒通过组 vs 5岁未通过组,前额叶-顶叶连接强度差异达**42%**。 - 训练组儿童经过两周守恒游戏,连接强度提升**19%**,且效果在一个月后仍保持。

个人观点:神经可塑性为“补课”提供了可能。即使错过关键期,**针对性的多维度训练**仍能重塑大脑 *** ,这对特殊教育具有革命性意义。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~