华生行为主义理论是什么?它由美国心理学家约翰·B·华生于1913年正式提出,主张心理学应研究“可观察的行为”,而非内省式的意识体验。其核心公式是S-R( *** -反应),认为一切心理现象都可还原为环境 *** 与行为反应之间的联结。

在华生看来,意识像幽灵一样无法测量,而行为却能用秒表、尺子、摄像机记录。他讽刺当时的构造主义:“如果心理学继续研究‘感觉元素’,它迟早会沦为玄学。”我的观点:这种极端立场虽偏激,却为心理学打开了实验科学的大门。

自问:这些实验是否违背伦理?答:以今日标准看,确实如此,但它们首次证明了环境对人格的雕刻力量。

教师可将抽象概念转化为可感知的 *** :教分数时,用切披萨的实物操作代替口头讲解,学生“看到”1/4比“想象”更可靠。

华生继承桑代克的“效果律”,但细化出连续强化→间隔强化→比率强化的梯度。例如:初学拼音时,每读对一个字母给贴纸;两周后改为每五个正确再给,防止依赖。

将复杂技能拆解为微行为链:训练自闭症儿童说“谢谢”,先奖励张嘴动作,再奖励发出“x”音,最终串联成完整词语。

教室布置遵循 *** -反应最简路径:把作业答案贴在讲台背面而非学生抽屉,减少作弊的视觉 *** 。

华生认为“惩罚必须即时且不可避免”。我的改进:用“失去机会”替代体罚——迟交作业的学生失去一次小组游戏资格,而非抄写十遍。

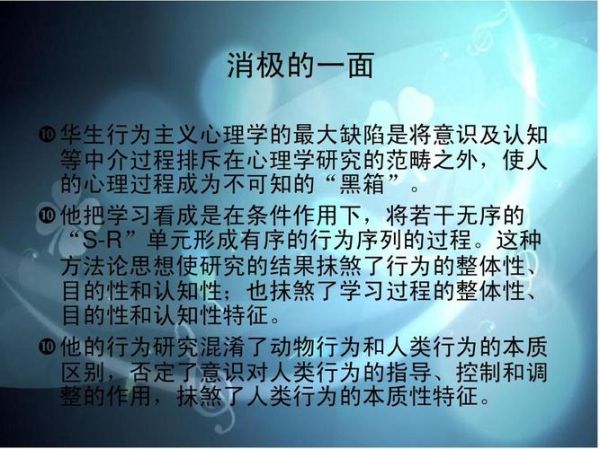

华生宣称:“给我一打健康婴儿,我能把他们训练成任何类型的人。”这句话被误读为“环境决定论”。实际上,他晚年承认基因设定了行为的“可能性范围”,只是当时缺乏分子生物学证据。

自问:为何行为主义在1960年代衰落?答:乔姆斯基用“儿童语言习得”证明,人类存在先天语言装置, *** -反应无法解释“创造性句子”。

2023年MIT实验显示,当学生用VR重复练习“化学实验错误”时,其前扣带回皮层激活模式与真实犯错一致——行为训练确实改变了大脑。这为华生理论提供了神经层面的证据。

华生若在世,可能会把教室改造成“人类行为实验室”:每个座位装有传感器,实时反馈学生的举手频率、眼神停留时间。这种“极端数据化”是否会让教育失去温度?我的答案是:技术本身无善恶,关键在于教师是否保留“人”的观察力——毕竟,再精密的算法也测不出孩子突然脸红背后的微妙情绪。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~