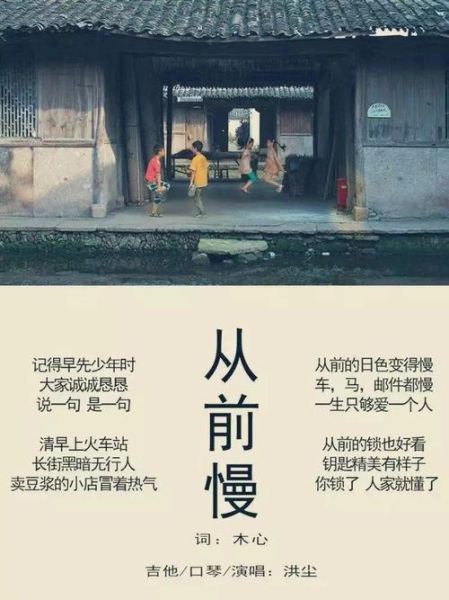

木心写下“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢”时,其实是在替现代人发出一声叹息。我们怀念的并不是慢本身,而是慢所包裹的确定感、仪式感与情感浓度。当一封手写书信需要三天抵达,等待本身就成为情感的放大镜;而一条微信秒回,反而让情绪像速溶咖啡一样淡而无味。

自问:为什么一条语音留言比文字更动人?

自答:因为声音里带着呼吸、停顿与无法剪辑的真诚。慢生活正是如此——它允许瑕疵、延迟与不可控,而这些恰恰是情感的指纹。

我的观察是,90%的亲密关系危机都源于“即时回应”的暴政。对方两小时没回消息,脑内已上演三集狗血剧。破解之道不是更快,而是主动制造延迟。

具体做法:

我曾尝试连续七天拒绝外卖,每天花两小时做饭。之一周结束时,意外发现:

厨房里的对话增加了47%(室友开始主动分享当天见闻);

手机使用时间下降32%(因为双手沾满面粉无法刷屏);

梦境变得具体(睡前不再刷短视频,大脑开始回放切菜时的节奏)。

最微妙的是,当我把炖了四小时的番茄牛腩拍照发朋友圈,收到的评论不再是“求外卖链接”,而是“下次带我吃”——慢,反而成了社交货币。

商业社会擅长把慢生活包装成消费主义的新皮肤:售价千元的手工皂、需要预约三个月的禅修课。真正的慢不需要昂贵道具,它只需要对时间的敬畏。

自问:如何判断自己是在“真慢”还是“表演慢”?

自答:当你不再拍照打卡,当过程本身已足够愉悦——就像没人会记录自己呼吸,但每一口空气都真实存在。

1. 给重要的人写一封实体信,贴邮票寄出,不提前告知。

2. 每周三设为“耳机沉默日”,通勤路上不听播客,只听城市底噪。

3. 用胶片机拍一卷照片,冲洗前禁止预览。

4. 把“在吗”换成“今晚七点给你打 *** ”,允许对方有拒绝的余地。

5. 读一本纸质长篇小说,读到最后一页前不查任何书评。

去年冬天,我收到一位读者寄来的明信片,上面只有一句话:“谢谢你教会我,慢不是退步,是给情感让路。”那一刻我突然明白,木心的诗之所以动人,是因为它替我们保存了一种尚未被算法消化的温柔。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~