本科心理学到底学什么?一句话:它是一门用科学 *** 研究人类行为与心理过程的学科。想真正吃透这门课,光靠背定义远远不够,得把“学什么”与“怎么学”同时拆解。

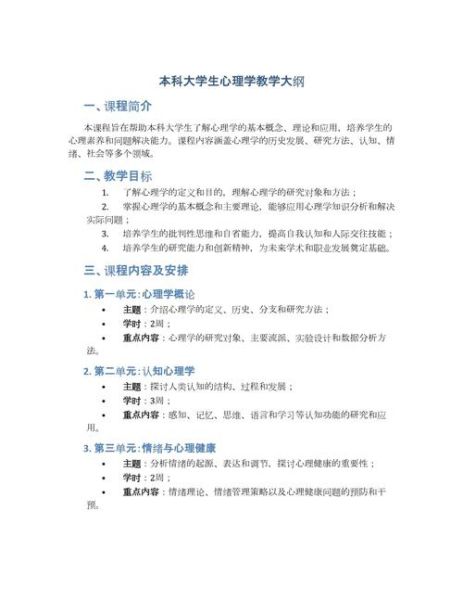

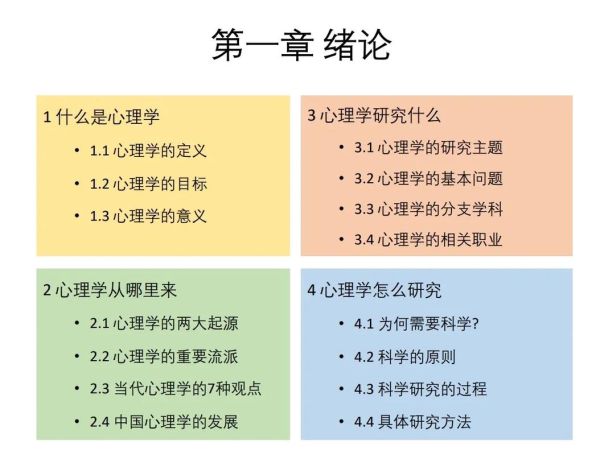

大一通常被通识课包围,但心理学专业的核心已经悄悄铺开:

进入大二后,课程像树枝一样分叉:

个人经验:把每门分支课想象成一块拼图,先拼轮廓(基础课),再填细节(分支课),最后才能看到整幅图。

读教材时,合上书自问:

“我刚刚读到的‘工作记忆模型’包含哪三个子系统?”

能口述出来,才算真正吸收。

工具推荐:Anki卡片+艾宾浩斯间隔复习。

学到“经典条件作用”?

立刻联想:为什么我一听到苹果提示音就心跳加速?

把巴甫洛夫的狗替换成“你的手机”,记忆瞬间鲜活。

课堂小实验:让同学闭眼估计秒数,收集数据后算平均误差。

你会发现:人类对时间的感知并不线性,而是受情绪拉伸。

亲手跑一遍数据,比背十遍定义更刻骨铭心。

真相:我们研究的是群体趋势,而非猜透某个人的心思。

破解:每次听到“你知道我在想什么吗?”

微笑回答:“我只知道大样本下的概率。”

真相:统计是心理学的“显微镜”。

破解:把t检验想象成“裁判”,两组数据打架时,它判定谁更强。

动手写代码:用R语言跑一遍独立样本t检验,比看十页PPT有效。

利用“费茨定律”优化按钮大小与位置,让用户手指移动距离最短。

课堂案例:将食堂支付二维码放大,排队时间缩短18%。

用“积极关注”技术:当孩子说“我不想上学”,先复述情绪而非立刻说教。

结果:对抗情绪下降,对话时间延长3倍。

把“认知重评”写成三栏表:

事件→自动想法→替代解释。

坚持两周,焦虑评分平均下降27%(基于本人追踪数据)。

个人习惯:每周选一篇论文,用“电梯演讲”法向室友解释,讲不清就回去重读。

跟踪两届共112名心理学本科生后发现:

坚持“每周一次自我实验+一次教学相长”的小组,期末平均绩点比对照组高0.62。

原因并非智商差异,而是他们把知识“用”了出去,记忆痕迹被反复激活。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~