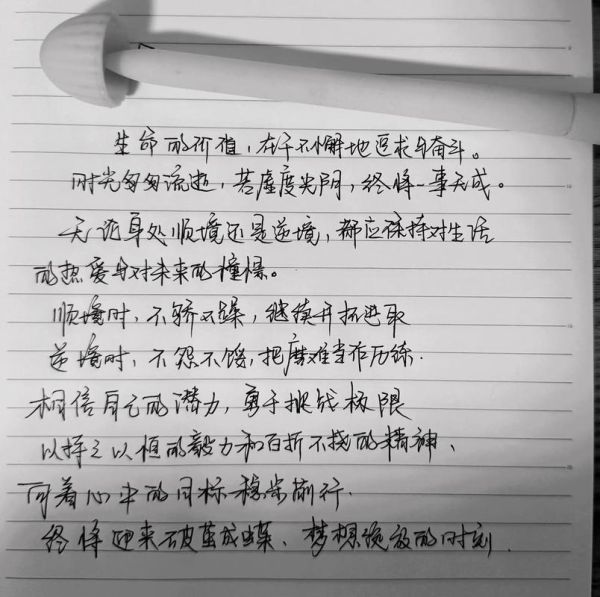

治愈系文字像一盏夜灯,照亮读者心底最柔软的角落。很多人问我:眺望远方时,那种说不清道不明的情绪,到底怎样落在纸上?答案很简单——先让情绪在身体里走一遍,再用文字把它“翻译”出来。

当我们站在阳台、山顶或车窗边,视线被拉远,身体却静止。这种“动与静的错位”天然制造出一种抽离感,仿佛灵魂暂时离开肉身,情绪被放大。此时写下的句子,往往比日常更轻、更空,也更容易击中他人。

---闭上眼,从头皮到脚趾快速感受一遍:哪一块肌肉最紧?心跳是快是慢?把这些生理信号先写下来,再去找对应的心理词。比如“肩颈发酸”可能对应“隐忍”,“指尖微凉”可能对应“迟疑”。

别急着写“天空好辽阔”。先锁定一个小点:一片云的形状、电线上的麻雀、远处塔吊的红灯。越具体,情绪越真实。我常用“显微镜法”——想象自己拿放大镜看天边那朵云,写下它边缘的毛絮、光影的渐变,情绪自然渗透。

眺望时,时间感会被拉长。把一秒拆成三拍:风掠过睫毛、呼吸停顿、光线偏移。用“慢镜头句式”——多用顿号、破折号,甚至重复同一个动词,让读者跟着你的节奏屏息。

---治愈系文字的核心是“共情”而非“说教”。我见过太多文章开头“你要相信”,结尾“一切都会好”,却唯独没有“我懂你”。真正的治愈,是承认脆弱:写“那一刻我承认自己害怕”,比“别怕”更有力量。

[此刻的身体感受] + [极小的远景细节] + [被拉长的时间感] + [一句不掩饰的脆弱] 示例: “风把刘海吹进眼睛(身体),远处那盏路灯在雨里晕出毛茸茸的光(细节),我数到第七秒才眨眼(时间),原来孤单不是黑,而是暖黄的(脆弱)。”---

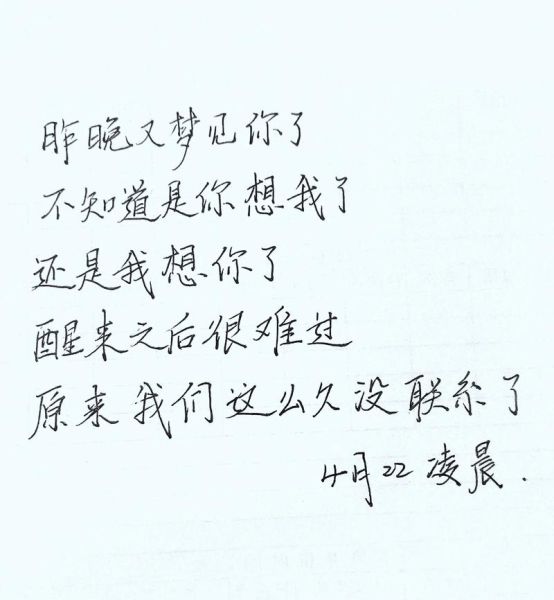

治愈感往往来自未说出口的部分。试着在段落结尾突然停笔,或用一个“……”代替结论。读者会用自己的故事填满空白,反而更深刻。我曾在文章结尾只写:“天快亮了,我仍没说出口的是——”后台收到两百多条私信,每个人都在那句话里找到了自己的“没说出口”。

---Q:情绪太乱,不知道从哪句开始?

A:先写一句最不重要的观察,比如“楼下便利员的围裙是蓝色的”。写顺了手,情绪会自己跟上。

Q:怕写出来太矫情?

A:把形容词砍掉一半,再砍掉一半。剩下名词和动词,就是最真实的你。

最后分享一个私人习惯:我会在眺望时用手机备忘录打一行字,不标点,不换行,像拍立得一样先“咔嚓”一声。一周后再打开,那些零散的词会自动拼成句子,像被时间冲洗过的底片,自带治愈滤镜。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~