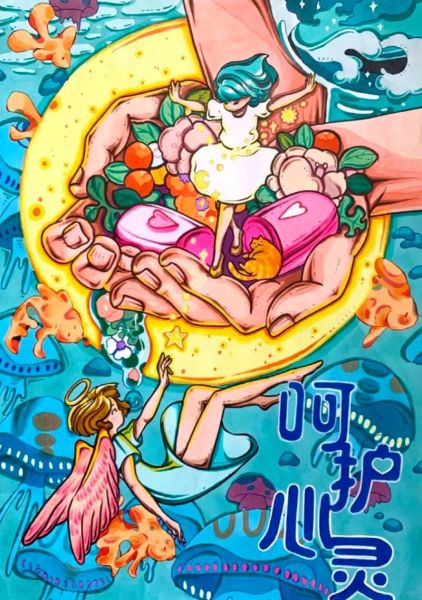

当语言陷入沉默,色彩与线条却开始发声。绘画之所以成为情感表达的高阶通道,是因为它绕过了逻辑与语法,直接把潜意识里的情绪投射到纸面。 自问:一幅没有文字说明的速写,为什么能让人瞬间感到孤独? 自答:因为**笔触的颤抖频率**与**心跳节奏**同步,观者的大脑镜像神经元被激活,于是“看见”了作者的心跳。

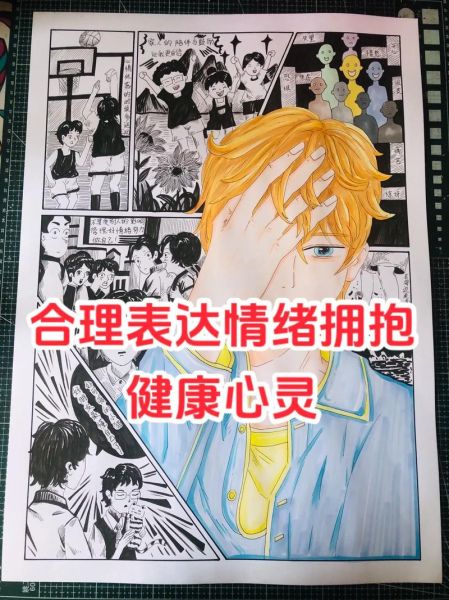

想要让画面替自己流泪或歌唱,必须学会操纵以下杠杆:

与其死记“红色=愤怒”,不如建立自己的**情绪色谱日记**。每天抽十分钟,把当天最强烈的感受用任意颜料涂在便签上,一周后你会得到一张私人情感地图。 我的观察: • 悲伤并非总是蓝色,低饱和度的灰绿反而更贴近“哭到脱力”的质感。 • 狂喜也不是高亮黄,带一点荧光的橘红才像“心脏在放烟花”。

---绘画时,大脑容易过度思考,手却最诚实。试试以下练习:

我曾在工作坊带学员做此练习,一位平时寡言的工程师在厚涂区域发现了他对父亲离世的愧疚,而此前他以为自己“已经放下了”。

---许多初学者沉迷“画得准”,却忘了“画得痛”。 自问:超写实肖像为何有时反而显得冷漠? 自答:因为**细节堆满**会阻塞观者的想象通道,情绪需要缝隙才能渗透。 解决策略:刻意保留一处“未完成”,比如让眼角的轮廓线断开,观者会自动把断裂处补全为泪痕。

Procreate的“时间回溯”功能让我发现:当我在画愤怒场景时,笔触速度比画平静场景快倍,且撤销次数减少。这些数据成为我后续创作的隐形脚本——**愤怒时故意放慢笔触**,反而制造出更压抑的爆发力。

---如果你迟迟不敢下笔,准备一张废纸,先画一个最丑的笑脸。 规则:越丑越好,丑到让你笑出声。 原理:降低“作品必须完美”的心理门槛,**羞耻感被笑声解构**后,真正的情绪才敢探头。

---最后分享一个反直觉的发现:当我把最私密的一幅失恋涂鸦匿名挂在咖啡馆,三天后收到陌生人留言“谢谢你替我哭过”。那一刻我明白,绘画的情感表达从来不是单向输出,而是一场静默的共振——你藏进画里的颤抖,终会在某个陌生人的胸口找到回声。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~