忧乐交织的家国情怀,是《岳阳楼记》穿透千年的情感密码。

范仲淹写下“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”时,其实把个人仕途的进退完全让位于公共焦虑。这种焦虑不是一时一地,而是一种持续的精神状态——无论身在何处,都把天下安危系于己身。

自问:为什么今天的我们读到这句仍会心跳加速?

自答:因为现代社会的“庙堂”与“江湖”边界更模糊,每个普通人都在社交媒体里“参政议政”,那种“屏幕前的责任感”与范仲淹的士大夫焦虑是同频共振的。

“不以物喜,不以己悲”常被误读为压抑个人情绪,其实范仲淹紧接着写“其喜洋洋者矣”,点明真正的快乐是与万民同乐。

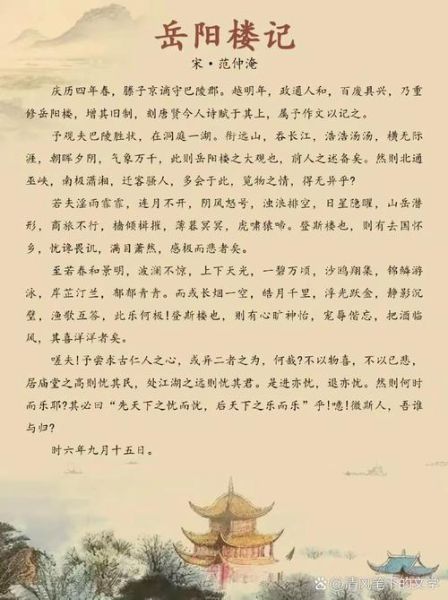

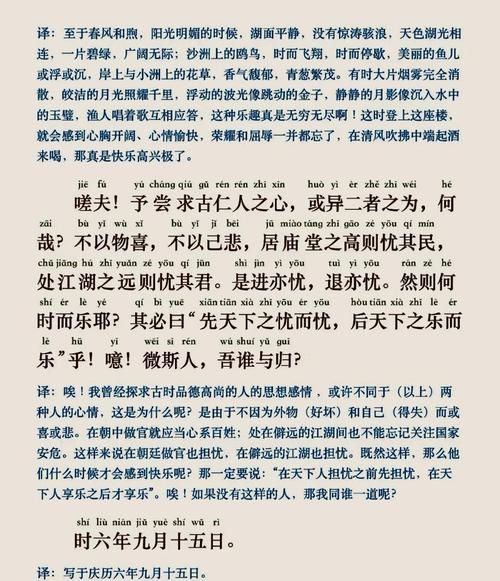

范仲淹用整整两段描写洞庭湖的阴晴,其实是在搭建一套政治天气学:

淫雨霏霏 → 政不通、民不安

春和景明 → 政通人和、百废具兴

这种写法的高明之处在于:把不可见的政治情绪转化为可见的自然景观。当代读者即使不懂北宋党争,也能凭直觉感受到“天气”与“心情”的对应关系。

去年深秋登楼,我刻意在三个位置停留:

1. 忧乐情感的货币化

在注意力经济时代,“先忧后乐”被转译为延迟满足的投资逻辑——先承受996的忧,才能换取35岁后的乐。

2. 集体情绪的算法化

社交媒体的热搜机制,让“天下之忧”具象化为实时跳动的数据,而“天下之乐”则表现为转发抽奖的狂欢。

3. 自然隐喻的危机

当洞庭湖因干旱露出大片湖底,范仲淹的“波澜不惊”开始失效——自然不再可靠地反映政治,我们不得不寻找新的情感坐标系。

范仲淹其实从未到过岳阳楼,全文仅凭一幅《洞庭晚秋图》写成。这种“缺席的书写”恰恰证明:

真正动人的从来不是地理上的岳阳楼,而是每个人心里那座需要不断重建的精神楼宇。

当我们在朋友圈转发“先天下之忧而忧”时,本质上是在参与一场跨越千年的情感众筹——用现代焦虑为古典情怀续费。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~