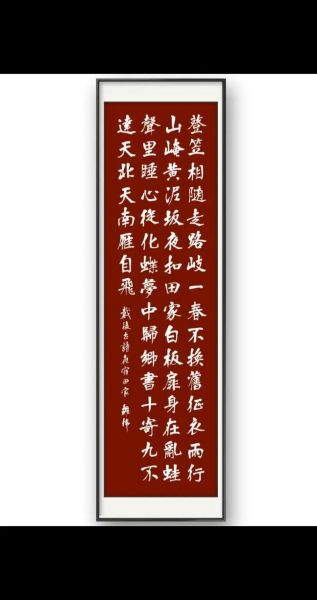

当我在深夜翻阅《夜宿田家》的残卷,脑海里浮现的之一个画面,不是茅檐低小,而是诗人踽踽独行的背影。“日暮客愁新”五个字,像一把钝刀,把漂泊者的孤独剖得鲜血淋漓。他为何不在驿站歇脚?为何不去寺庙借宿?偏偏挑了一户炊烟未散的田家?答案藏在“鸡声茅店月,人迹板桥霜”的缝隙里——田家的灯火,是人间最柔软的避难所。

有人读出了羁旅之愁,有人读出了田园之羡,还有人读出了时光之叹。但当我把诗行拆成碎片,发现最浓烈的,其实是“被看见”的渴望。

我曾在黔东南的侗寨夜宿,房东阿婆不会说普通话,却在我咳嗽时默默煮了姜汤。那一刻,我突然懂了:田家的治愈力,不在于风景,而在于“关系”。

诗人写“蚕娘洗茧前溪渌”,写“牧童敲火枯桑薪”,看似闲笔,实则暗藏密码——这些琐碎的日常,正是漂泊者缺失的生命拼图。当他看见农人修补犁铧时眼里的光,就像看见了自己被岁月磨钝的棱角,正在被重新打磨。

我们当然不可能真的去借宿农家,但“夜宿”是一种隐喻。

诗里有个容易被跳过的词——“邀”。老农“邀我至田家”,不是“允许”,不是“收留”,而是平等地伸出手。这种姿态,让诗人从“客”变成了“人”。

我由此想到,当代民宿总爱标榜“归隐”,却用统一的白床单、香薰机把客人关进另一个真空。真正的田家精神,是允许你带着尘土进门,允许你的孤独有形状。

因为“夜宿”是人类永恒的困境。从陶渊明的“虚室有余闲”,到梭罗的“瓦尔登湖”,再到今天凌晨三点还在刷短视频的我们,都在寻找同一个答案:如何与不安的自己和解。

诗人给出的解法是:把孤独翻译成蛙鸣,把漂泊翻译成稻香。当你发现田家的木门为你留缝时,就会明白——治愈从来不是目的地,而是路上突然亮起的灯。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~