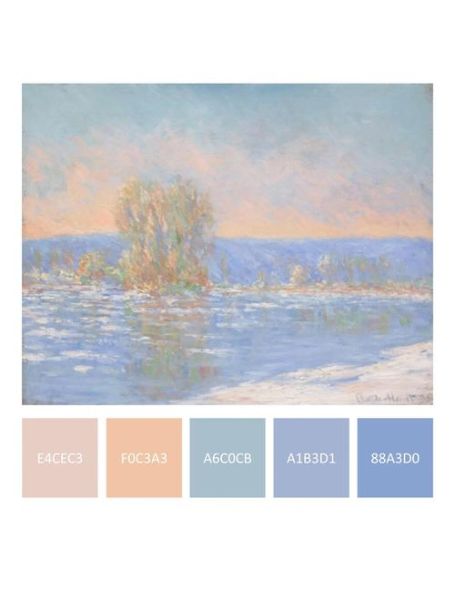

很多人站在《睡莲》前会疑惑:这团朦胧的蓝绿,究竟想传递什么?答案并不藏在故事,而藏在光与色的呼吸。莫奈把情绪拆成无数细小的笔触,让颜色自己去“说话”。当你盯着水面看十秒,会发现蓝忽然泛紫,绿又悄悄转金——这正是他内心悸动的外化。

传统绘画靠线条塑形,莫奈却用光谱的颤动代替轮廓。他把一天不同时刻的干草堆画成二十幅,只为证明:物体本身没有固定颜色,只有情绪化的光。个人看来,这种“变色”并非炫技,而是把不可见的情感量化——像把心跳画成曲线。

自问:如果今天的心情是傍晚六点,那是什么颜色?

自答:我会调出带灰的玫瑰紫,再加一点潮湿的路面反光。莫奈教会我们,不必画出“像”,只需画出“感”。把情绪翻译成色相、明度、纯度,再让它们在画布上自由碰撞。

根据巴黎橘园美术馆光谱扫描,睡莲系列中钴蓝出现频率高达37%,远超同期画家。这种高饱和冷色在十九世纪末极为昂贵,莫奈却像不要钱似地泼洒,可见他对“忧郁”这一情绪的执念。

在高清屏幕时代,我们习惯精准对焦,反而失去“模糊的勇气”。莫奈的雾、浪、倒影,恰是对信息过载的温柔抵抗。下次情绪泛滥时,不妨关掉手机,调一盘灰蒙蒙的颜料,让笔触像眼泪一样自己找到路径。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~