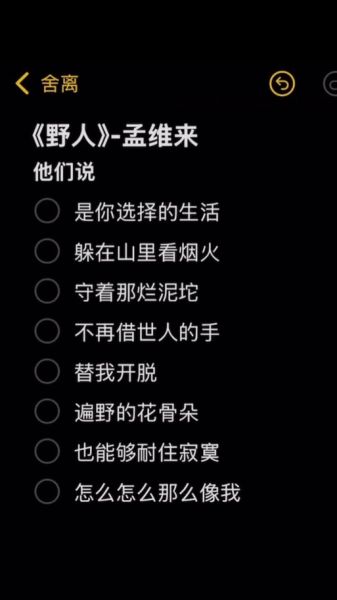

很多人之一次听《野人》时,会被密集的鼓点与撕裂般的嗓音震住,却忽略了它真正想传递的情绪。它不是在讲一个“原始人”的故事,而是在替每一个被城市异化的灵魂呐喊。主唱用近乎失控的声线,把“想逃却逃不掉”的窒息感推到极限,这种情绪像电流一样穿过耳膜,让人瞬间共鸣。

“野”不是字面意义的荒蛮,而是对规训社会的反抗。副歌里反复出现的“烧掉面具”像一句咒语,逼迫听众直面自己早已麻木的社交面孔。主歌段落用“水泥森林”“霓虹伤口”这类矛盾修辞,把城市描绘成一座巨大的牢笼,而“野人”则是牢笼里尚未完全驯化的残存本能。

编曲上刻意保留的底噪与破音,像一把钝刀在刮擦耳膜。这种不舒适感恰恰是创作者的设计:只有先破坏听觉的舒适区,才能撬开心灵的防御。当合成器模拟出野兽喘息的节奏时,你会突然意识到——那其实是自己压抑已久的呼吸。

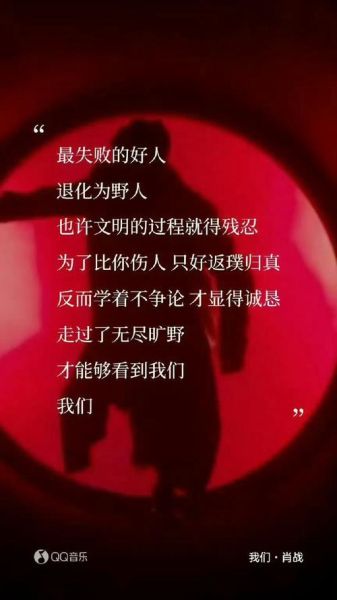

歌曲尾声有一段长达二十秒的静默,紧接着是突如其来的心跳鼓点。这段留白像一道选择题:你可以选择跟随鼓点狂奔,也可以留在静默里继续扮演“文明人”。创作者没有给出答案,因为真正的“野”不在远方,而在敢不敢承认自己的撕裂。

去年冬天,我在晚高峰的地铁上重听这首歌。车厢里挤满了低头刷手机的人,我的耳机突然传来“烧掉面具”的嘶吼,那一刻仿佛看见所有人脸上的光影变成了一模一样的电子屏。我意识到,我们何尝不是另一种“野人”——被数据驯化,却自以为高级。

据某音乐平台后台统计,《野人》的评论区里出现频率更高的词不是“愤怒”,而是“想哭”。这种看似矛盾的反应恰恰印证了创作者的野心:当愤怒被允许完整表达时,它会自然流向脆弱。而脆弱,才是所有“野人”最终想守护的东西。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~