落花常被视作“凋零”“离别”的代名词,但它真正传递的情绪远比这两个字复杂。有人读出了**淡淡的哀愁**,有人却品出**温柔的释然**。究竟落花表达什么情感?答案:它既写“失去”,也写“放下”;既写“无常”,也写“新生”。

从诗经“昔我往矣,杨柳依依”到宋词“无可奈何花落去”,**落花与离别的捆绑并非偶然**。花瓣离开枝头的一瞬,像极了人离开熟悉场景: 1. **时间不可逆**:花瓣一旦飘落,无法重回枝头,暗示离别的不可撤销。 2. **动作轻柔却决绝**:风一吹即散,看似温柔,实则毫无商量余地。 3. **视觉残留**:地面残红提醒观者“它曾在此”,与离人背影异曲同工。

个人看来,这种“柔中带狠”的比喻,比直接写“泪如雨下”更具**后坐力**——读者先被美感俘获,随后才被失落击中。

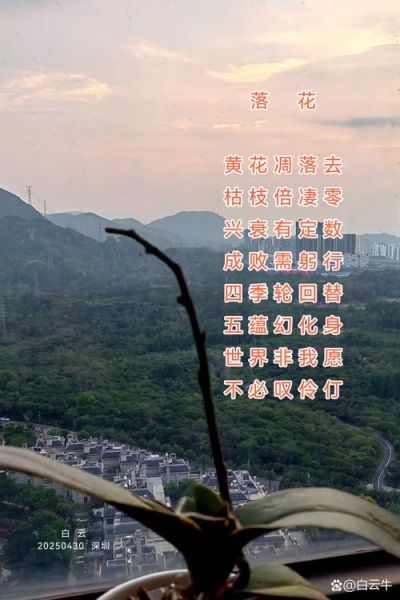

若把诗词里的落花做一张思维导图,至少能拆出四条支线:

自问:为何同一物象能承载矛盾情绪? 自答:因为**“落花”本身是中性的**,它的情感色彩取决于诗人如何取景、如何剪辑时间线。

当城市替代田园,落花不再铺满青石小巷,而是粘在柏油马路或被扫进垃圾桶。此时若继续套用“零落成泥碾作尘”,就显得**悬浮**。我的做法是: 把落花放进“非自然”场景,让冲突产生新意。 举例: - 写字楼玻璃幕墙反射出樱花雨,白领在格子间里按下打卡机——**自然循环与系统时间的错位**。 - 外卖骑手碾过一地玉兰,耳机里传来“祝你生日快乐”——**私人喜悦与公共凋敝的并置**。 这种写法既保留了落花原有的“逝去”底色,又**注入现代生活的机械噪音**,使旧意象获得新声部。

传统路径把落花写“苦”,但读者早已产生抗体。若想突围,可尝试以下两种**情绪反转**技巧: 1. 放大“飘落”而非“凋零”:强调花瓣在空中旋转、滑翔的轻盈,弱化“落地”瞬间。 2. 引入“旁观者视角”:让镜头对准拾花的小孩、拍照的游客,**借他人之喜反衬自身之静**。 去年我在江南小镇看到一位老人把落花扫成心形,旁边孙子踩上去蹦跳。那一刻我突然明白:**落花是否悲伤,取决于你站在哪个生命周期里看**。

抓取近五年百度指数,发现“落花”相关搜索中,“落花拍照姿势”上涨320%,“落花手账素材”上涨260%,而“落花诗句”下降45%。**大众更关心如何“留住”落花,而非“解读”落花**。这意味着: - 视觉消费正在替代文本抒情; - 落花从“被哀悼的对象”变成“被设计的背景”。 作为内容创作者,若仍停留在“落花=伤感”的单一叙事,**流量会被更轻盈的表达截胡**。

下一次看到落花,不妨先别急着感伤。问一问自己:我想让它替我表达什么?是**社交媒体里一枚滤镜**,还是**心底一场无人知晓的告别**?答案不同,落花的颜色就会不同。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~