读书笔记本到底是什么?

读书笔记本并不是普通笔记本,它更像是一座**私人小型图书馆**。它把读过的书、闪过的念头、关键的摘录、批判的思考,全部浓缩在一本可随身携带的纸本或电子文档里。

——我的理解是:**读书笔记本=书的二次创作现场**。

---

为什么一定要用读书笔记本?

1. **对抗遗忘**:艾宾浩斯曲线告诉我们,24小时内会忘掉70%的新信息,写下来的内容遗忘率可降到30%以下。

2. **倒逼深度阅读**:不动笔,大脑容易滑水;一落笔,注意力立刻聚焦。

3. **形成知识复利**:当第10本书的笔记与第1本的某个观点产生链接,复利效应就出现了。

---

纸质 vs 电子,怎么选?

| 维度 | 纸质 | 电子 |

|---|---|---|

| 触感 | 笔尖摩擦纸张的“沙沙”声带来沉浸感 | 打字声轻,适合深夜 |

| 检索 | 靠目录+贴标签,翻找略慢 | 关键词一秒定位 |

| 便携 | 一本顶多带三本 | 手机+云同步,随身带整座资料库 |

| 个人偏好 | 我用来记录“灵感火花” | 我用来存放“长篇摘录” |

---

读书笔记本的三大核心模块

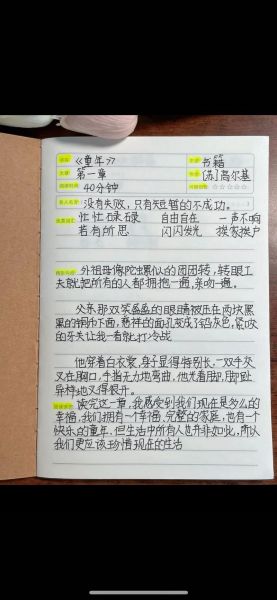

1. 元数据区:给每本书做“身份证”

- 书名、作者、出版社、版次

- 阅读起止日期

- 阅读场景(地铁/床头/咖啡馆)

**小技巧**:在场景旁画一个小图标,日后回忆画面感极强。

2. 摘录区:不是抄书,而是“选美”

- 只记录**让你心跳加速**的句子

- 左侧页抄原文,右侧页立刻写“我为什么被击中”

- 用不同颜色标注:金句=红色,数据=蓝色,反常识=绿色

3. 思考区:把别人的知识煮成自己的汤

自问自答示范:

Q:作者的核心论点站得住脚吗?

A:在第三章他引用了1970年的数据,但2024年的新研究已推翻结论,因此论点需要更新。

Q:如果我是作者,会怎么补证?

A:我会补充近五年的田野调查,并引入对照实验。

---

进阶玩法:让笔记“活”起来

1. **索引页**:每写完一本,在首页加一行索引“P23-颠覆式创新-克里斯坦森”,日后写论文时直接定位。

2. **主题拼贴**:把不同书里关于“习惯养成”的笔记剪贴到同一区域,横向对比,瞬间生成一篇小综述。

3. **月度复盘**:每月抽30分钟,快速翻一遍当月笔记,用荧光笔标出“还能再用的素材”,这些就是下篇文章的胚胎。

---

常见误区与我的纠偏方案

误区1:追求形式漂亮,忽略内容

→ 我的做法:先用“草稿模式”乱写,月底统一誊清,既保效率又保美观。

误区2:只抄不思考

→ 强制比例:**摘录≤40%,思考≥60%**,否则视为无效笔记。

误区3:把读书笔记本当“保险箱”,写完再也不看

→ 设置“随机回顾闹钟”,每周三午休让手机弹出一篇旧笔记,常看常新。

---

电子工具推荐(亲测有效)

- **Notion**:用Database给每本书建卡片,关联“主题标签”,一键生成知识图谱。

- **Zotero+Obsidian**:学术党福音,PDF批注自动同步到Obsidian,反向链接让文献之间“互相串门”。

- **微信读书**:划线内容可直接导出到邮箱,再粘进笔记,省去手打。

---

把读书笔记本升级为“人生剧本”

当我回看十年的读书笔记本,发现**所有重大决策的雏形都藏在某页角落**:

- 2016年P47页关于“斜杠青年”的笔记,催生了后来的自由职业;

- 2019年P112页对“ FIRE运动”的质疑,让我避免了盲目裸辞。

这些笔记不再是静态文字,而是一部**动态的人生剧本**,每一页都在改写下一幕剧情。

暂时没有评论,来抢沙发吧~