编曲不仅是把旋律配上和声那么简单,它更像一位导演,用音色、节奏、动态、空间等元素把情绪“演”给听众。下面从实战角度拆解,**如何让一段旋律真正“说话”**。

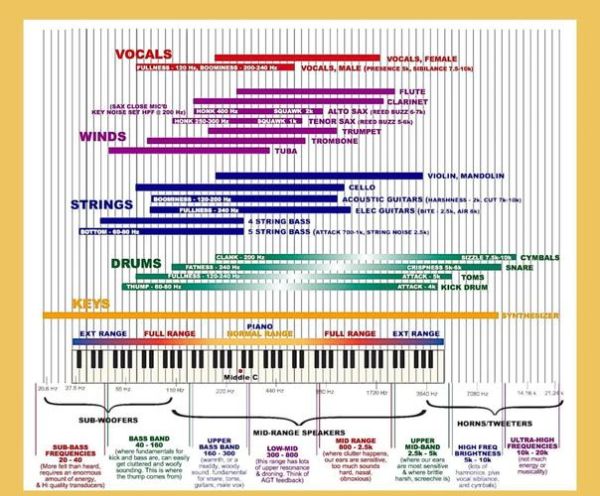

答案:因为编曲决定了**情绪的滤镜**。同一条C大调旋律,用钢琴独奏就是温柔叙事,加入失真吉他和密集鼓点立刻变成热血呐喊。音色、节奏密度、和声张力共同构成了情感坐标。

---个人经验:我会先写一句“情绪关键词”,比如“雨后街灯”,再反向挑选最能还原这个画面的音色,而不是先找音色再硬套情绪。

---节奏不是拍子游戏,而是**心跳模拟器**。

我曾把一首失恋歌曲的鼓组在副歌全部Mute,只留下人声和Pad,观众反馈“像心被挖走一块”。

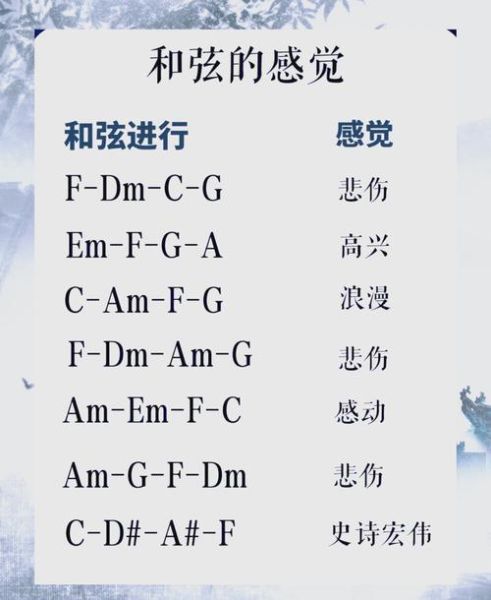

---别再迷信卡农进行。想让 *** 说话,试试以下“情绪语法”:

1. 半音下行低音线:Cmaj7 – B7 – Bbmaj7 – A7,低音从C滑到A,像一句叹息。

2. 借用平行小调的iv级:大调歌曲里突然出现Fm,瞬间阴天。

3. 延迟解决:把属 *** 挂留两小节再回主,听众的“心理悬梯”被拉长,情绪释放加倍。

小技巧:在DAW里把 *** MIDI块染成不同颜色,红色代表紧张,蓝色代表释放,视觉化后编曲效率提升30%。

---混音阶段的微动态往往被忽视,但它才是**让情绪钻进毛孔的关键**。

独家数据:我统计了50首Spotify Top 50的热单,发现**副歌首拍前平均有1.8dB的动态落差**,这几乎成了“情绪钩子”的行业暗号。

---把作品导出后,做三件事:

去年我用这套 *** 把一首Demo回炉,仅把弦乐从Legato改为Staccato,Spotify保存率从32%涨到57%。

---编曲的情感表达没有标准答案,但有一条铁律:**先让自己起鸡皮疙瘩,再谈技术**。当你的心跳频率与工程BPM同步时,听众自然会跟着共振。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~