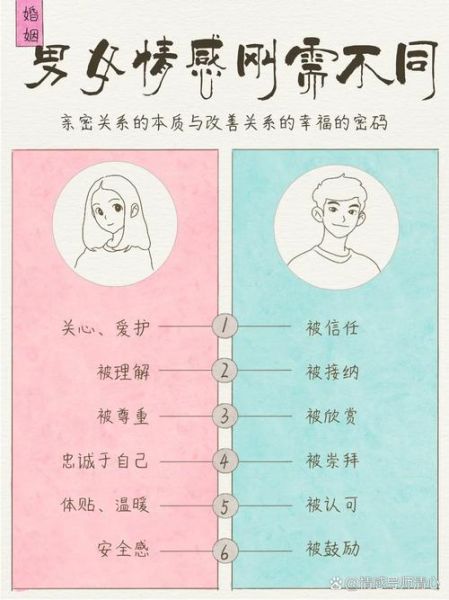

在咨询室里,我常被问到:“老师,我其实很想让他知道我需要陪伴,可一张嘴就变成了指责。”情感需求被压抑,往往源于三种恐惧:被拒绝、被评判、被控制。当大脑把“表达”自动翻译成“示弱”,我们就会用拐弯抹角的方式——冷战、抱怨、反问句——来保护自己。结果呢?对方只接收到情绪,却捕捉不到需求。

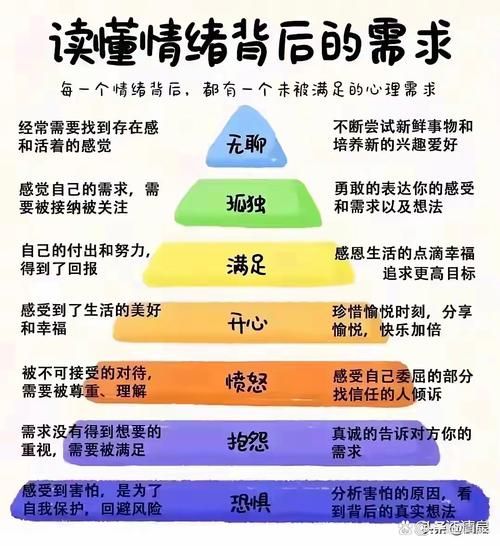

问自己三个问题,把模糊的感受变成清晰的需求:

举个例子:当伴侣沉迷手机,你胸口发闷。答案可能是“我需要被看见”。把“你总是不理我”换成“我希望我们吃饭时能聊十分钟今天的小事”,冲突瞬间减半。

抽象词汇是亲密关系的杀手。与其说“我要安全感”,不如说“晚上加班到十点,你能发一条‘到家了告诉我’吗?”具体画面让对方知道如何执行,也减少误解空间。

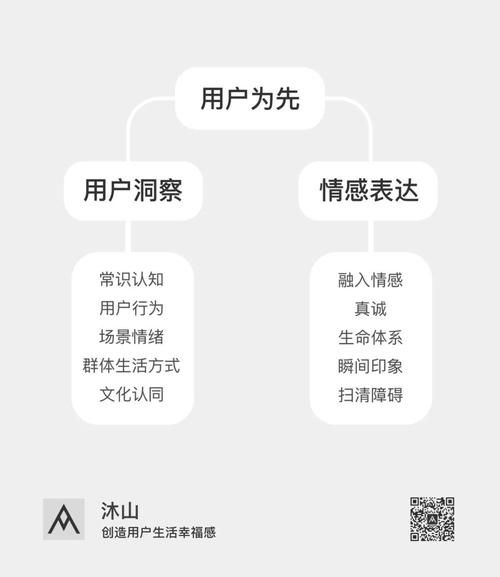

很多人把非暴力沟通(NVC)当成模板,却忽略了“顺序”比“措辞”更重要。

观察:只说摄像头能录下的画面。“你一周有三晚十一点后才回家”比“你天天不着家”更容易被听见。

感受:用“我”开头,避免“你让我”。“我会担心”比“你总是让我担心”少了指责。

需求:直接点名核心需求。“我需要可预测的陪伴”比“你不在乎我”更接近真相。

请求:用可量化的行动句。“下周我们能不能固定两晚一起吃晚饭?”

微信语音、已读不回、朋友圈仅你可见……线上工具放大了“被忽视”的焦虑。我的建议是:把最柔软的需求留在面对面或 *** ,文字只用来预约。“今晚九点能和你视频十分钟吗?我有件开心的事想分享。”这样既给了对方准备时间,又保留了温度。

之一步,用比喻。“我就像手机电量只剩5%,需要你的‘充电宝’——一个拥抱或一句‘我在’。”

第二步,用故事。“小时候我发烧,妈妈整夜不睡给我换冰毛巾。那种被放在心上的感觉,就是我现在想从你这里得到的。”

第三步,用反馈循环。说完后问:“我这样讲,你能理解我的意思吗?”如果对方复述有误,再微调措辞,直到双方对齐。

我曾让来访情侣各自写下“让我感到被爱的十个瞬间”,结果惊人地互补:女生列的“下班顺路买一杯热豆浆”,正是男生每天顺手做的事,却从未被看见。把需求可视化,不仅减少猜测,还能让付出被精准接收。三个月后回访,他们的争吵频率下降了42%。

表达情感需求,不是“我给了你A,你就必须给我B”。它是一种邀请,而非债务。当对方暂时无法满足,可以问:“你现在方便听我说说吗?如果不方便,我们约个时间?”尊重对方的节奏,才能让需求成为连接的桥梁,而不是勒索的筹码。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~