艺术疗愈真的有用吗?

是的,当语言失效,色彩、旋律、肢体与泥土替我们说出内心最隐秘的震动。

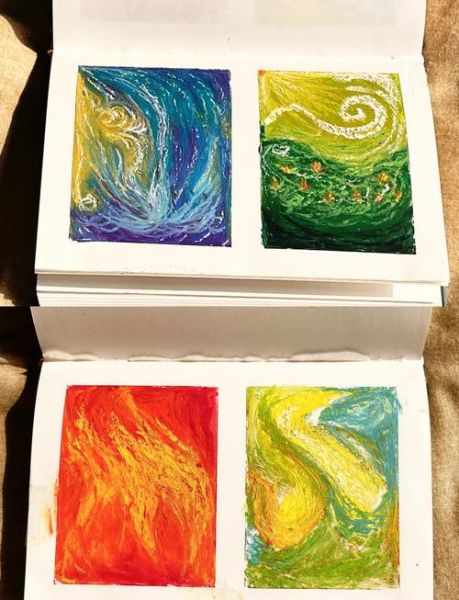

情绪像潮水,涌来时词汇常被冲走。我们习惯用“开心”“难过”做标签,却忽略情绪其实有**上百种灰度**。当创伤、羞耻或狂喜无法用句子承载,艺术提供了**非语言的容器**。我曾辅导一位失语症少年,他无法说出“恐惧”,却在画布上反复涂抹**深靛与墨黑**,边缘留下锯齿状刮痕——那是他记忆里救护车的闪灯。

每天固定15分钟,告诉自己**“画得好坏、跑调与否都无关紧要”**。手机静音,把计时器放在视线外,让注意力回到指尖。

问自己:“此刻我**最想摸**的是什么?”

答案可能是黏土、可能是旧报纸。媒介的**触感**会决定情绪渗透的速度。

完成后,给作品起一个**名词**,而不是形容词。例如“裂缝”“第三级台阶”。名词保留**开放性**,形容词却急于盖棺定论。

2023年《神经艺术学前沿》刊载fMRI研究:当受试者用抽象线条表达愤怒时,**杏仁核活动下降27%**,而前额叶皮层与默认模式 *** 的连接增强。简单说,**艺术把情绪从“警报中心”转译到“叙事中心”**,让大脑有机会“重新编码”创伤记忆。

通勤地铁色卡:用手机拍下窗外每站的主色调,晚上拼成一张“情绪色谱”。

洗碗即兴哼唱:让水流节奏决定旋律,录成30秒语音备忘,一周后回听,你会发现**压力峰值**与**旋律跳跃**同步。

睡前三行撕贴诗:从旧杂志随机剪下名词、动词、形容词各一个,拼成无意义短句,贴在床头,**潜意识会在梦里继续重写**。

VR绘画应用《Brushwork》已让截肢者在虚拟空间“长出”手臂,用**不存在的肢体**完成未竟的拥抱。技术不是替代,而是**放大感官**,让表达突破物理边界。或许十年后,我们会在**嗅觉艺术**里闻到悲伤的金属味,在**触觉反馈衣**中感受他人的心跳节奏。

情绪从未消失,只是换了一种语言敲门。当你拿起笔、按下琴键或赤脚踩上黏土,门就吱呀一声开了。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~