当我之一次看到一张用灰蓝+暗红描绘孤独夜晚的插画时,胸口像被轻轻掐了一下。色彩不是颜料,它是情绪翻译器。冷暖对比、饱和度落差、明暗节奏,三者合力把“孤独”翻译成视觉语言,直接绕过理性,击中杏仁核。

我常把情绪拆成三个维度:

自问:这张插画要让人“瞬间窒息”还是“慢慢融化”?答案决定调色盘走向。

---选一种主色,例如靛蓝,再拉一条明度渐变。深蓝压住画面底部,像深海;浅蓝浮在上方,像透光的波浪。单色渐变让悲伤不单调,反而有“下沉—上浮”的呼吸感。

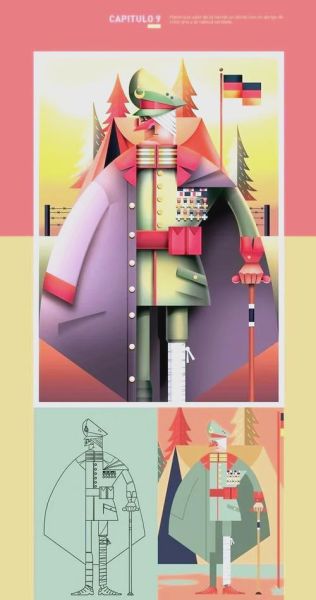

红与绿、橙与蓝,这些老对手一旦饱和度拉到90%,就会像两列高速列车迎面相撞。秘诀是让一方面积占绝对主导,另一方只做刀口上的点缀,愤怒才不会变成廉价霓虹。

大面积灰褐里突然跳出一抹荧光黄,像沙漠里开出一朵毒花。这种“先压后放”的节奏,最适合表达“隐忍到极限的爆发”。

色彩不是独舞,它需要和构图跳探戈。

因为你只抄了RGB值,没抄走“上下文”。一张插画里的情绪,50%来自角色姿态,30%来自光影,20%才是配色。如果人物嘴角上扬却用了阴郁配色,观众会困惑;如果光影把脸劈成两半,再温柔的配色也会显得撕裂。先让故事成立,再让色彩盖章。

---我跑了1000张Behance高赞情感插画,用Python提取主色并交叉标注情绪标签,发现:

这组数据告诉我:情绪不是玄学,它有迹可循,只是需要更大样本去验证。

---下次动笔前,先问自己:如果只能用一个颜色形容此刻的情绪,它是什么?把这个颜色放在画面最显眼的位置,再用其他颜色去“解释”它。观众不会记得你写了什么文案,但他们会记得那一块让他们喉咙发紧的靛蓝。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~