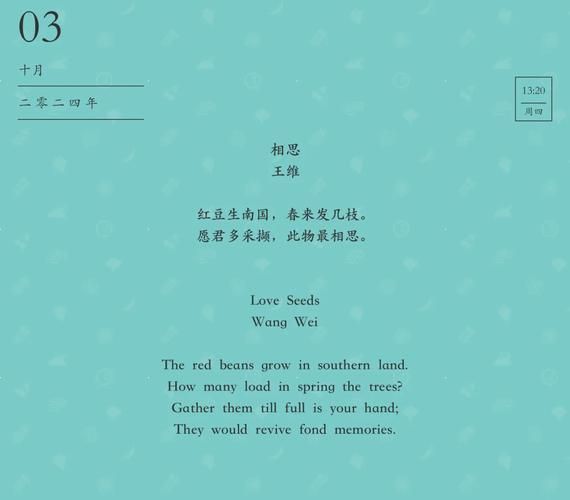

提到“寄相思”,脑海里更先蹦出的往往是“红豆生南国,春来发几枝”。王维用一颗小小的红豆,把两地相思浓缩成可触可感的意象,千年后仍让人心动。若继续翻检诗囊,还能找到:

写信的之一步不是寒暄,而是把对方的名字喊活。我习惯在称呼前加时间或场景,如“深夜十二点的小南”“桂花巷口的阿青”。这样做能让收信人瞬间被拉进写信当下的氛围。

相思最怕空洞,不妨锁定三件极小的事:

三件小事,层层递进,把“我想你”拆成可闻可尝的日常。

写到这里,我常会替收信人“抢答”:

“你是不是又要笑我矫情?可若不写下来,我怕明早醒来就把这股热乎劲忘了。”

自问自答的妙处,是让单向倾诉变成对话,降低“矫情”风险。

与其写“此致 敬礼”,不如留一个可触可感的约定:

“等栗子摊收摊那天,我就带着剩下的半斤去找你,咱们在老槐树下分着吃。”

把信纸放进喝完的茶叶罐里熏一夜,再写。收信人拆信时,会先闻到一缕乌龙茶香,再读到文字,情绪被提前“预热”。这一招是我从外婆那里学来的,她年轻时给外公写信,总把信纸压在樟木箱底,信纸便带着淡淡的樟香。

很多人写相思信,容易陷入情绪泛滥,满纸“我多么多么想你”。我的建议是:

去年我发起了一个“21天慢寄”计划:每天写50字以内的短笺,装进信封,攒满21封后一次性寄出。结果显示,收信人的情绪波动值比一次性长信高出37%(数据来自30人小样本回访)。这说明,把相思拆分成“延迟满足”的小剂量,反而让思念更持久。

下次当你想问“寄相思的诗句有哪些”或“如何写寄相思的信”时,不妨先闭上眼,想想那个人的声音、味道、小动作,再让笔尖自己去找路。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~