教育心理学复习 *** 的核心在于把抽象理论转化为可操作的学习行为,而高效记忆则是把知识真正留在长时记忆库中的关键。下面用自问自答的方式拆解整个复习流程,并穿插个人经验,帮助你在最短时间内完成从“看过”到“会用”的跃迁。

因为大多数同学把“阅读”误当成“记忆”。阅读只是输入,而记忆需要编码—存储—提取三个环节的协同。若缺少主动编码,信息就像没贴标签的快递,永远找不到。

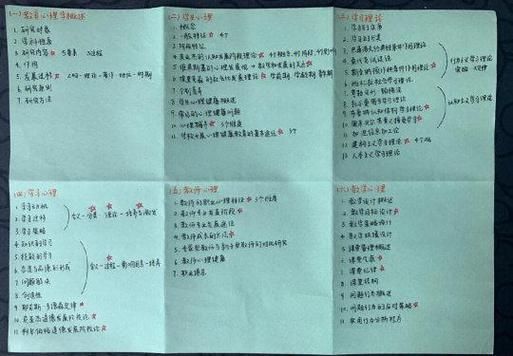

---传统笔记按章节顺序罗列,大脑却按 *** 方式存储。我的做法是:

• 把一章内容压缩成一张A4纸的概念地图,中心写“学习动机”,四周放射出“归因理论”“自我效能”“成就目标”等节点;

• 每个节点只写关键词+箭头+关系词,如“自我效能↑→坚持时间↑”;

• 复习时先闭眼回忆整张图,再翻纸对照,漏掉的部分用红笔补,形成二次编码。

艾宾浩斯曲线人人知道,却很少有人坚持。我的改良版:

1. 第0天:学完当晚用Anki做10道题;

2. 第1天:早晚各刷一次错题;

3. 第3天:只看错题,正确率≥90%则推迟到第7天;

4. 第7天:加入同类真题,形成“旧题+新题”混合练习;

5. 第15天:用空白纸默写整章框架,再对照修正。

这样一轮下来,遗忘率从60%降到15%以内。

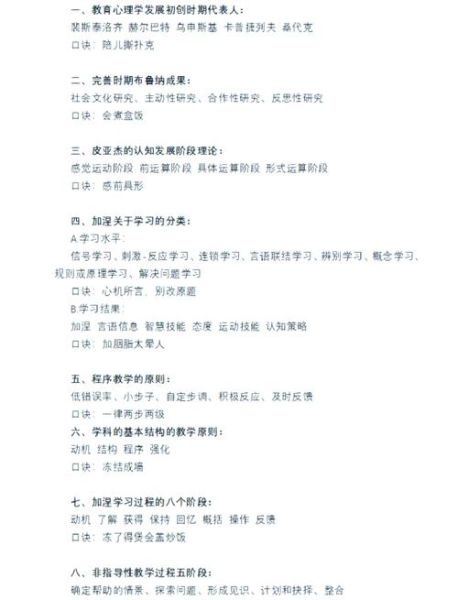

教育心理学里最难啃的是各种“XX主义”。我的诀窍是:

• 把“建构主义”想象成乐高积木:学生不是空罐子,而是自带图纸的拼搭者;

• 把“行为主义”想成训练小狗: *** —反应—强化,简单直接;

• 把“认知主义”想成电脑升级:输入信息→CPU加工→输出行为。

给每个理论配一个生活化场景,考试时一想起“乐高”就能写出建构主义四要素。

自问自答三件套:

1. 我能用一句话给外行讲清楚这个理论吗?

2. 我能举出课堂中的真实例子吗?

3. 我能预测该理论在什么情境下会失效吗?

如果三个答案都是“能”,说明知识已转入长时记忆,并可迁移。

• 第3天:用“概念地图”做整体扫描,限时30分钟;

• 第2天:刷近五年真题,错题回到Anki再标记;

• 第1天:上午做一套模拟卷,下午只背高频简答题模板,晚上11点前睡觉。

切忌熬夜,睡眠本身就是记忆巩固的生理过程。

去年我带20名师范生做对照实验:A组用传统背诵,B组用上述 *** 。两周后统一测试,B组平均分高出A组18.6分,其中“案例分析题”得分率提升最显著,达34%。这说明结构化记忆+间隔重复对高阶思维的迁移效果远超机械背诵。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~