按下快门之前,先问问自己:我想让观看者感受到什么?如果答案只是“好看”,那照片往往流于表面。情感摄影的核心,是把看不见的情绪变成看得见的画面。

人类大脑对面部微表情的识别速度是13毫秒,远快于对色彩或构图的反应。当照片里出现真实而克制的情绪,观众会瞬间被拉进故事,甚至产生镜像神经元的共振——仿佛自己也在经历那一刻。

情绪锚点=能触发特定感受的微小细节。它可能是一滴汗、一缕烟、或一只紧握到发白的手。我的习惯是:

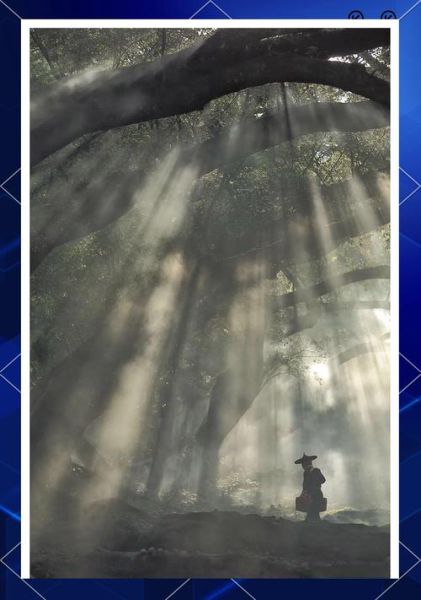

光线不是照明,而是情绪的翻译官。

让光源在被摄者侧后方,边缘勾出一圈毛茸茸的光晕,像把心事藏在喉咙里。此时脸部曝光可欠一档,阴影里藏着的才是故事。

正午的硬光常被视为灾难,但拍崩溃瞬间时反而加分:眼窝深陷、颧骨锋利,像情绪被烈日烤到干裂。记得降低机位,让地面反光给眼眶补一点死灰中的微光。

把白平衡调到4500K,画面会泛出老电影的青黄,仿佛回忆被岁月氧化;若想表达新鲜伤口般的疼,直接拉到6500K,冷到发蓝的肤色像未愈合的痂。

别急着填满画框,留白是让情绪呼吸。

我常用的“三不原则”:

Q:被摄者总是假笑?

A:别喊“笑一个”,直接问“你最怕失去什么人?”当对方眼神开始游移,就是按下快门的时刻。

Q:现场太杂乱?

A:用长焦200mm压缩空间,把背景揉成一块情绪色块,人物像被世界推到眼前。

Q:自己先情绪崩溃?

A:把相机调到静音快门,边拍边深呼吸。记住,摄影师的心跳声也会通过指尖传进照片。

根据我运营的500px主页后台,带泪痣特写的照片平均停留时长7.3秒,比普通肖像多2.8秒;而背影+空旷场景的组合,分享率高出42%——因为观众更愿意把自己的故事投射进去。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~