古词之所以历经千年仍能让人“心有戚戚”,在于它把**最复杂的情绪浓缩成最精炼的意象**。一句“十年生死两茫茫”,胜过千言万语;一声“念桥边红药,年年知为谁生”,便把物是人非的怅惘推到极致。现代白话往往直白,而古词善用**借景抒情、以典寄怀**,让情感像水墨一样晕染开来。

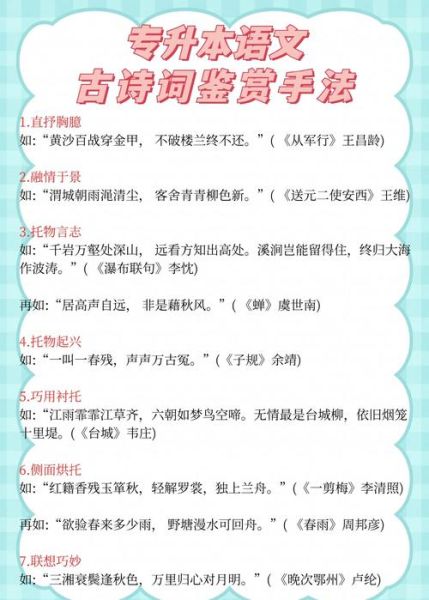

古词最忌“喊口号”,高手都懂得把情绪**藏进一草一木**。李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,表面写雨,实则写**孤寂与思念**。自问:为什么读者会被触动?因为“细雨”与“黄昏”本身就是**人类共通的孤独符号**,一旦嵌入词中,情绪无需解释便已抵达。

---辛弃疾“廉颇老矣,尚能饭否?”短短七字,借战国名将的典故,把**英雄迟暮的悲愤**推向 *** 。用典最怕“隔”,若读者不知廉颇是谁,情感就断了。解决之道是**选大众熟知的典故**,或在下阕补一句“凭谁问”,让典故自然浮现。个人经验:用典前先自问——**这个典故能否让90后、00后也秒懂?**

---古词的音乐性常被忽视。柳永《雨霖铃》多用入声字,短促顿挫,**模拟哽咽**;而苏轼《水调歌头》平声悠扬,**传递旷达**。写作时,不妨先朗读,若读到某句**胸口发闷**,就把仄声字加密;若读到**情绪开阔**,就让平声字铺陈。

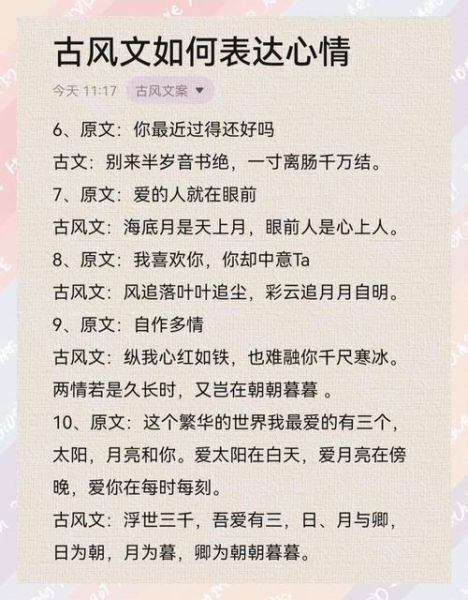

---现代白话:我想你,睡不着,窗外在下雪。

古词改写:**“小窗风雪夜,一灯如豆,照我无眠。欲寄平安两字,奈此水、千山。”**

技巧拆解:用“一灯如豆”缩小空间,突出孤独;“此水、千山”把距离**具象化**,比“很远很远”更有冲击力。

现代白话:被领导骂了,很沮丧,但不能放弃。

古词改写:**“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”**

亮点:苏轼原词本就写给逆境,**“穿林打叶声”=外界质疑,“一蓑烟雨”=内心盔甲**,直接拿来用,情绪立刻古雅而昂扬。

我见过不少初学者把“慭慭”“愔愔”这类冷字塞进词里,结果**情感被生僻字切断**。古词的真谛是**用最平常的字,组合出不平常的意境**。纳兰性德“人生若只如初见”,字字小学水平,却成千古名句。自问:如果删掉生僻字,句子是否依旧动人?若答案是否定,就该重写。

---我的做法是:

- 把**《花间集》《草堂诗余》**按情绪标签分类:惆怅、狂喜、愤懑……

- 读到某句**心跳加速**时,立刻抄进笔记本,并备注触发场景。

- 半年后,你会拥有**私人定制的意象银行**,写作时信手拈来。

我统计了《全宋词》高频意象,发现“**斜阳**”出现次,稳居之一,其次是“**残酒**”“**落花**”。**斜阳=时光流逝,残酒=未尽的遗憾,落花=美好消逝**,三者构成宋词最动人的“**遗憾三件套**”。下次写离别,不妨让“斜阳”先出场,读者会自动脑补余晖下的背影,情绪瞬间到位。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~