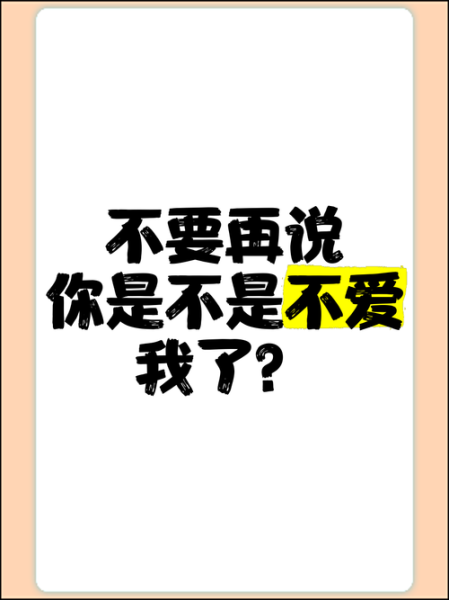

“别爱我”三个字像一把钝刀,缓慢却精准地割开期待。它到底在传递什么?是拒绝、是保护,还是一种反向试探?答案并不唯一,但读懂它,才能决定下一步怎么走。

1. 明确拒绝:对方已察觉你的好感,却不想给你希望。此时“别爱我”=“请止步”。

2. 自我防御:TA有难以启齿的过去或现实阻碍,提前竖起围墙。

3. 情感测试:极少数人用这句话试探你是否坚定,但风险极高,不建议误判。

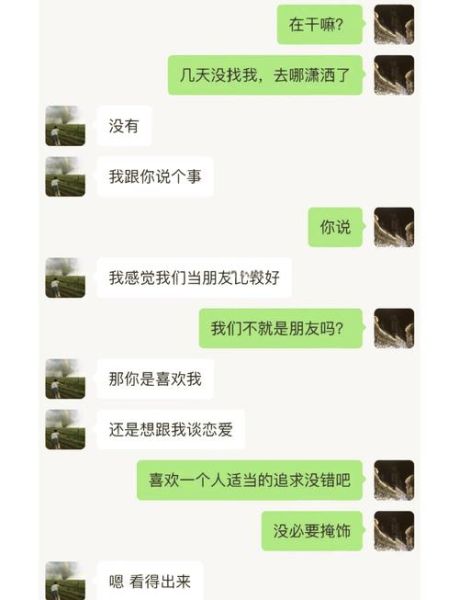

自问:对方说这句话时的语境是什么?

- 如果发生在深夜聊天,伴随“我配不上你”——多半是自我防御。

- 如果发生在公开场合,语气冷静——更接近明确拒绝。

- 如果TA说完后仍频繁找你,甚至吃醋——可能是测试,但别轻易当真。

观察比追问更有效,追问只会让对方加固防线。

之一步:接住情绪而非争辩

“我理解你的顾虑”比“我哪里不好”更能降低对抗。

第二步:表达立场但不施压

示例:“我听见你的话了,但喜欢是我的自由,你无需负责。”

第三步:给出选择权

“如果你想保持距离,我尊重;如果有一天你愿意聊聊,我还在。”

这三步既保留尊严,也为未来留下弹性空间。

大学时,社团学姐在毕业前对我说“别爱我”。我误以为她怕异地,于是拼命证明“距离不是问题”。直到她删掉我所有联系方式,我才明白那是最温柔的死刑。

后来反思:我把她的礼貌当暗示,把沉默当犹豫。真正的尊重,是听见“不”就停下,而不是翻译“不”为“再努力一点”。

1. 建立情绪止损点:给自己设定期限,比如“再主动三次无回应就退出”。

2. 转移注意力到可控领域:健身、学习、搞钱,都比研究对方朋友圈有效。

3. 重构叙事:把“被拒绝”改写成“我勇敢过,并学会了识别信号”。

数据补充:某心理咨询平台调研显示,能坦然接受“别爱我”的人,下一段关系满意度平均高出37%。因为他们在被拒绝时完成了边界感的升级。

“别爱我”从来不是终点,它只是把选择权交还给你。你可以选择停在原地,也可以选择带着这份清醒走向更适合的人。毕竟,成年人的感情守则之一条是:先听懂,再决定。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~