很多读者之一次读到“春兴”二字,都会下意识问:这“兴”究竟是兴致、兴奋,还是另有深意?在古典诗学里,“兴”既是触景生情,也是借景起意,它不像“赋”那样直陈,也不像“比”那样明喻,而是让情绪在景物里悄悄发芽。因此,当我们追问“春兴表达作者什么情感”时,必须先厘清:诗人到底被哪一缕春风撩动了心弦?

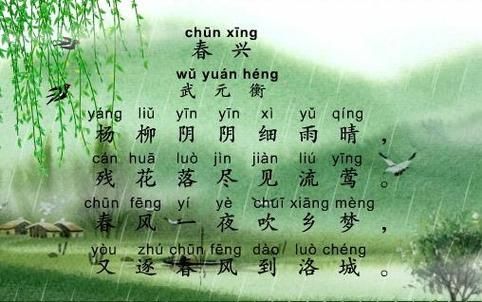

以武元衡《春兴》为例:

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

短短四句,情绪却一波三折:

诗人没有直接说“我想家”,却让春风成为信使,把乡愁吹回洛阳。这种写法,比直抒胸臆更柔软,也更绵长。

自问:如果武元衡开篇就喊“我思乡”,效果会怎样?

自答:那就成了口号,失去了春风拂面的触感。古典诗人更信任“物感”而非“言志”,他们相信一缕风、一声莺,足以替自己开口。于是,“春兴”就成了一场默契的合谋:景物负责撩拨,读者负责共鸣。

我在反复吟诵时,注意到一个极易被忽略的细节——“又逐春风到洛城”里的“又”。一个“又”字,泄露了这不是之一次梦回。诗人年年春至、年年梦归,循环往复的“又”让淡淡的喜悦背后,藏着更深的无奈:身可羁宦,梦却自由,但梦醒后仍是天涯。这种“清醒的沉溺”,比嚎啕的痛哭更动人。

若把武元衡的《春兴》和王昌龄“撩乱边愁听不尽”的边塞春愁对照,会发现:

这种差异,恰是时代情绪在诗人笔尖留下的指纹。

今天的我们,不再被宦游所困,却依旧会被某个春日黄昏击中。我的 *** 是:

当你真的这么做,会发现:春兴并未远去,它只是换了一种更轻盈的方式,躲进了城市的缝隙。

有人问,研究“春兴表达作者什么情感”到底有什么用?我想,它至少提醒我们:情感不必声嘶力竭,也可以像春风一样,悄悄地来,又悄悄地去。当你下一次在地铁口闻到槐树初绽的清香,脑中闪过一句古诗,那就是千年前的诗人替你保存的“春兴”,在今日重新发芽。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~