张旭的狂草为何能让千年之后的观者依旧心跳加速?

因为它不是“写字”,而是把情绪直接泼洒在纸上。

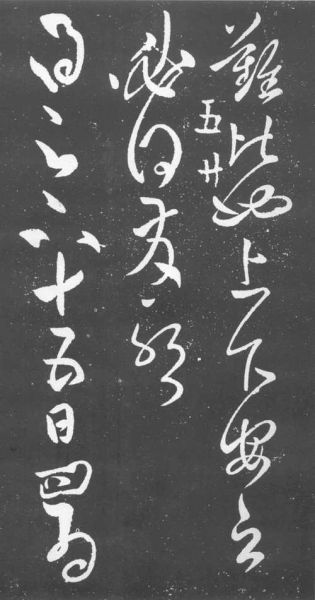

张旭每次落笔前常“饮酒数斗”,这不是附庸风雅,而是**用酒精拆除理性闸门**。当微醺到达临界点,手腕不再受控,心跳、呼吸、肌肉震颤全部转化为线条的粗细、枯润、疾徐。

这种“醉后失控”并非真的失控,而是**让潜意识接管技术**,把平日苦练的笔法变成情绪管道。

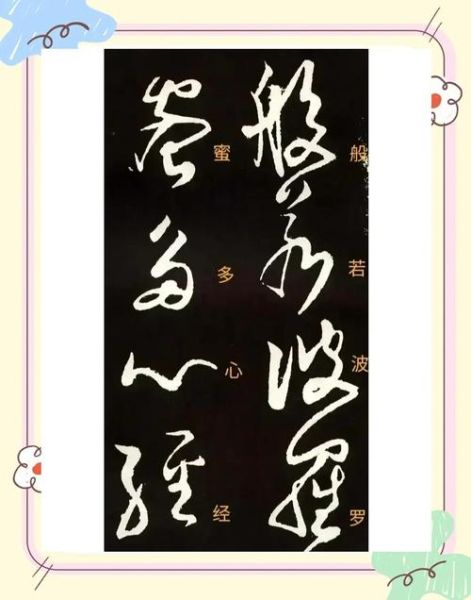

看《古诗四帖》会发现一个怪象:有些字挤成一团,有些字却孤零零漂在空白中央。

自问:这是随意布局吗?

自答:不,这是**情绪节奏的可视化**。

张旭用**时间切片**的方式,把一段心理波动压缩进二维平面。

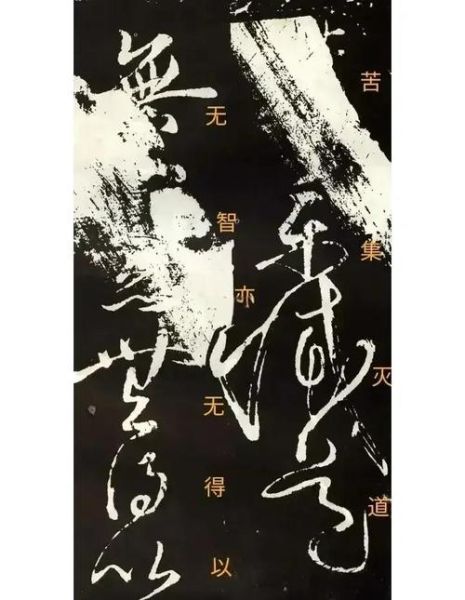

传统楷书讲究“中宫收紧”,而张旭偏偏让**中宫爆炸**。他把部首拆开、重组,甚至让“氵”像三条逃跑的小鱼,“辶”像被风吹散的烟。

这种“解构”不是破坏,而是**把文字还原成原始情绪符号**。当“愁”字左边的“秋”被拉长成枯藤,右边的“心”被压成一滴墨泪,文字已不再是文字,而是**情绪化石**。

心理学上有个词叫“情绪传染”。张旭的高明在于,他**提前在纸上埋伏了情绪触发器**。

这不是玄学,而是**镜像神经元在作祟**——我们的大脑在张旭的笔迹里读到了自己的焦虑、狂喜或悲怆。

现代人写字越来越像打印机,张旭却提醒我们:**技术必须服务于心跳**。

我的私藏练习法:

**真正的书法不是写“好看的字”,而是写“此刻的我”。**张旭用酒,我们用音乐、用电影、用深夜的崩溃,本质相同。

MIT媒体实验室曾用压感笔采集张旭《肚痛帖》的笔压数据,发现**情绪峰值处的笔压是平时的倍**。更有趣的是,这些峰值与观者皮肤电反应(GSR)的波动高度同步——**科学证明了千年前的情绪仍在纸上跳动**。

下次看张旭,不妨带个心率手环,你会惊讶:当笔迹炸裂时,你的心跳真的漏了一拍。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~