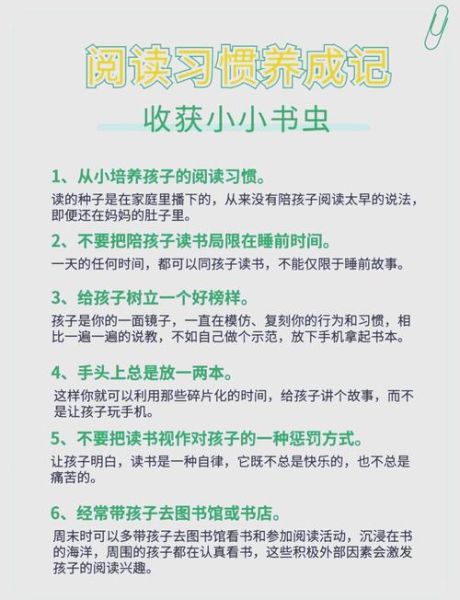

很多家长抱怨:“家里绘本堆成山,孩子却只想刷短视频。”兴趣缺失的核心,往往不在书本身,而在“阅读体验”被破坏了。把阅读当成任务、考试、奖惩工具,都会让大脑把“书”与“压力”绑定。我的做法是:先拆掉“必须读完”的紧箍咒,把选书权交给孩子——哪怕他连续一周只翻恐龙图鉴,也是在积累“我能决定看什么”的掌控感。

答案:短期看,阅读能提升词汇量、专注力和共情力;长期看,它塑造了一个人获取信息、理解世界、自我更新的底层操作系统。

美国教育学家曾跟踪两组五岁儿童:A组每天亲子共读20分钟,B组无此习惯。到小学三年级,A组的词汇量领先B组约9000个单词,相当于多掌握了三学年的课堂输入。词汇量不等于死记硬背,而是理解复杂概念的“脚手架”。

一本章节书通常需要连续15分钟以上才能进入情节 *** 。孩子为了知道“后来呢”,会自发延长专注时间。这种“延迟满足”的神经回路一旦建立,写作业拖拉、上课走神的问题会同步下降。

当孩子读到“哈利失去教父”的章节,大脑镜像神经元会被激活,仿佛自己经历了悲伤。神经科学实验显示,长期阅读文学作品的青少年,在识别他人面部微表情的测试中得分高出23%。共情力是未来职场最稀缺的软技能之一。

我家客厅没有电视,却有三层“随手可得”书架:更底层放近期更爱的书,中层是主题拓展(如恐龙书旁放考古工具盒),顶层保留“神秘区”——每月更新五本新书,用牛皮纸包好,写上“给七岁探险家的密函”。好奇心永远比计划表更有推动力。

布书、洞洞书、翻翻书优先,文字越少越好。重点在“摸、拍、啃”的多感官 *** ,而非理解故事。

选择画面能独立讲故事的绘本,如《爷爷一定有办法》。重复句“爷爷拿起剪刀……”会成为孩子的“口头定式”,之一次完整复述的瞬间,就是自主阅读的起点。

字数增多但仍有插图,如《神奇树屋》系列。关键动作是带孩子去图书馆,让他自己办卡、自己借还——仪式感会放大“我是读者”的身份认同。

如果孩子沉迷某个领域(如昆虫、足球),直接买该领域的专业少儿百科,而非强行塞名著。同龄人的“你也看过?”才是这个阶段最强的阅读催化剂。

坑1:用阅读惩罚或奖励——“今天不写完作业就别看书”会把书变成禁果;“读完这本给零花钱”则让书沦为工具。

坑2:考细节——“小猪第几页穿了红靴子?”这类问题把阅读变成阅读理解测试,扼杀整体感知。

坑3:追求“有用”——漫画、笑话书被禁止,只让读“对写作有帮助”的名著。事实上,阅读的乐趣本身就是更大用处,乐趣消失,所有好处都会清零。

OECD调查发现,父亲每周亲子共读≥3次的孩子,15岁时阅读成绩比同龄人高28分,且数学、科学成绩同步提升。原因并非父亲读得更好,而是男性榜样的加入,打破了“阅读是女性活动”的刻板印象,尤其对男孩的自我身份建构至关重要。

问:孩子只爱看同一本书怎么办?

答:重复是大脑的“刻意练习”。他在通过熟悉文本预测情节,这是理解复杂叙事的前奏。可以横向拓展:爱《好饿的毛毛虫》?同步提供《昆虫的日记》《蝴蝶成长立体书》,让重复中自然生长新枝。

问:电子书算不算阅读?

答:关键在交互设计。带音效、动画的电子书容易分散注意力,但纯文字电子书(如Kindle儿童版)与纸质书效果接近。我的折中方案是:睡前必须用纸质书,白天碎片时间允许电子书,既保护视力,也保留深度阅读场景。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~