桃花为何总被诗人用来写“情”?

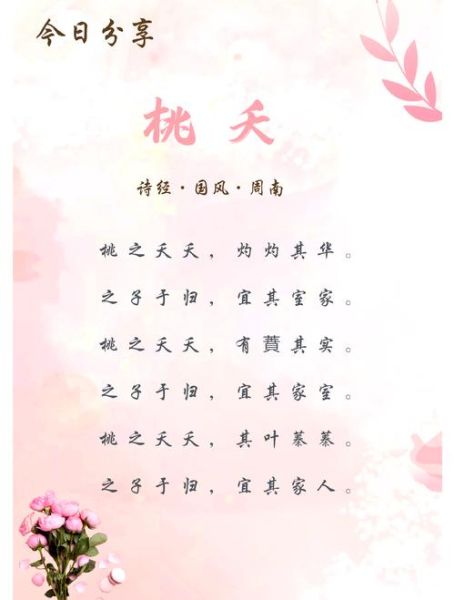

桃花一开,满眼粉霞,像极了人心最柔软的地方。它不像梅花的孤傲,也不同于牡丹的富贵,**桃花自带一种“人间烟火”的亲近感**。于是,从《诗经》“桃之夭夭,灼灼其华”开始,桃花就与“情”字纠缠不清。

自问:桃花到底承载了几种情?

自答:至少有三种——**爱情的炽烈、离别的怅惘、隐逸的洒脱**。

---

爱情的炽烈:崔护的“人面桃花”为何千年不散?

崔护一句“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,让桃花成了**暗恋与遗憾的代名词**。

• 桃花的“灼灼”与少女的红颜互为镜像,**美到极致,也脆弱到极致**。

• 诗人次年重访,门扉紧闭,只剩桃花在春风里自顾自地开,**把“错过”写得不动声色却痛彻心扉**。

个人观点:如果换成牡丹,就显得太雍容;换成梅花,又太清冷。**只有桃花的“轻”与“艳”才能托住这种欲言又止的心动**。

---

离别的怅惘:李白为何把“桃花潭水”写成三千尺?

“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,看似夸张,实则精准。

• **桃花潭的“深”与友情的“厚”形成物理与情感的双重度量**。

• 桃花在此不再是背景,而是**情感的放大器**:花瓣飘落时,像离人欲坠的眼泪。

自问:为何李白不写“长江水”或“黄河水”?

自答:长江太磅礴,黄河太悲壮,**桃花潭的尺度刚好够装下一个人的不舍**,又不至于淹没个体情绪。

---

隐逸的洒脱:陶渊明为何偏要“桃花源”而不是“杏花源”?

“桃花源”之所以成立,核心在于**桃花的“短暂”与“永恒”悖论**。

• 花期短,暗示尘世易逝;落英缤纷,却又年年重来,**像极了隐士“小隐隐于野”的循环**。

• 若换成松柏,便过于肃穆;换成菊花,又太萧瑟。**桃花的“艳”反而成了对世俗最温柔的抵抗**。

个人观点:陶渊明未必真想逃离,他只是**借桃花的“半遮半掩”告诉世人——真正的隐逸不在山林,而在心里留一片粉红**。

---

现代视角:为什么我们还在朋友圈晒“桃花”?

今天,去植物园拍一张桃花特写,配文“春天真好”,看似与古诗无关,实则一脉相承。

• **桃花依旧是“情感快捷键”**:它替我们说“我想恋爱了”“我怀念某人”“我需要治愈”。

• 短视频里,桃花慢镜头配古风音乐,**本质是把千年前的诗意压缩成十五秒的通感体验**。

自问:科技越发达,我们为何越需要桃花?

自答:因为**屏幕里的像素再高清,也替代不了花瓣落在手心的那一秒真实**。桃花成了数字时代的“情感实体”。

---

如何写一首属于自己的“桃花诗”?

1. **先确定情感坐标**:是暗恋、离别,还是归隐?

2. **再选场景**:校园的单车棚、高铁站的月台、还是老家的后山?

3. **最后让桃花“做动作”**:让它落在发梢、飘进茶杯、被风吹成一场粉色的雨。

个人观点:别直接说“我很伤心”,**让桃花替你掉一片花瓣,读者自然懂得**。

---

数据之外的余味

据《全唐诗》统计,“桃”字出现约1500次,仅次于“柳”。但**真正让人记住的,从来不是频率,而是那一瞬间的怦然**。就像崔护如果没在城南遇见那一树桃花,再多笔墨也写不出千年后的叹息。

下次路过桃花,不妨停三秒——**也许你的故事,早被一朵花预演过**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~