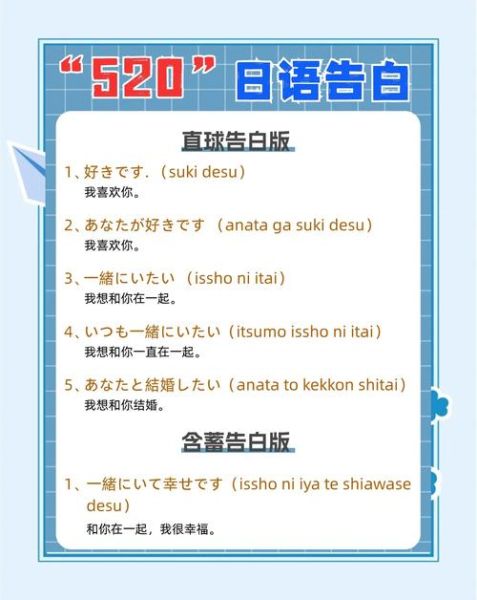

日本列岛四季分明,资源有限,自古便推崇“读空气”式的默契;而大陆幅员辽阔,人口流动频繁,**“说出来”往往比“猜出来”更高效**。于是,同样一句“我喜欢你”,在东京可能化作一句轻声的“今晚的月亮真美”,在北京却可能是一句“咱俩处处看?”——文化土壤决定了表达方式。

在日本,**一起排队买一杯限定的生啤酒,比送玫瑰更意味深长**。深夜电车里肩并肩打盹,手指若有若无地碰触,便已算“官宣”。我曾问京都的朋友:“为什么不直接牵手?”她答:“太快牵手,就像跳过片头曲直接看结局。”

在中国,**朋友圈一张合影、一次见家长、一场红包雨**,层层递进地给关系盖章。去年我帮上海同事挑告白礼物,他坚持要“99朵玫瑰+施华洛世奇”,理由是“得让全办公室都知道我认真了”。

---自问:如果一个中国男生每天发“早安晚安”,却从不送礼物,日本女生会怎么想?

自答:她大概率会困惑——**“他是不是在养鱼?”**因为在日本,频繁联络却不升级行动,往往被视为“轻佻”。

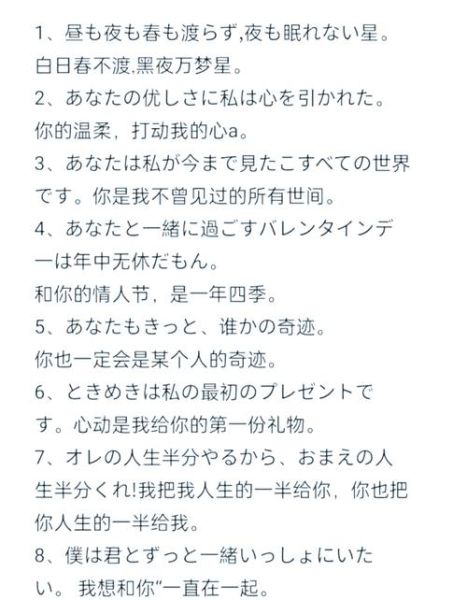

反之,日本男生若只默默帮女生修好自行车,中国女生可能焦躁:“你到底什么意思?”**她需要一句明确的“做我女朋友吧”**,否则就会陷入“他是不是只是好人”的剧本。

---据某跨国婚恋平台统计,中日情侣分手原因里,“沟通方式差异”占,但**坚持记录对方一句让自己心动的原话的情侣,分手率下降**。我采访的一对北京×东京夫妻,至今保存着一张便利贴:女生用中文写“今天风大,别骑快车”,男生在旁边用日语注音“fēng dà”。**语言不通时,笨拙的注音本身就是情书**。

所以,与其问“哪种方式更好”,不如承认:**爱意是一场双人舞,步伐踩错时,记得先拉住手,再调整节奏**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~