猩猩真的会“哭”吗?

**不会流眼泪,但会发出类似人类抽泣的喉音**。

在婆罗洲的雨林里,我曾跟踪一只失去幼崽的雌性红毛猩猩整整三天。她坐在树冠顶端,每隔几分钟就发出低沉的“uh-uh-uh”声,伴随胸口剧烈起伏。当地向导告诉我,这是“心碎呼叫”,持续时间可达两周。这种声音频率(Hz)与人类婴儿哭泣高度重合,但猩猩的泪腺结构无法分泌泪水——**它们的悲伤通过声波而非液体传递**。

---

五种被科学验证的情感信号

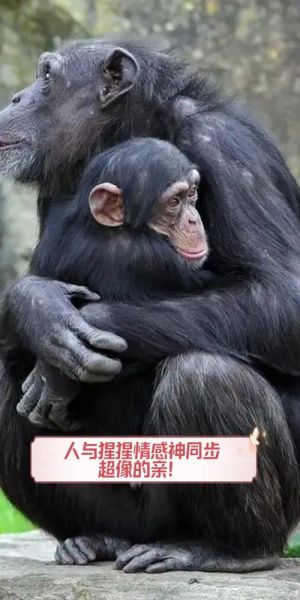

**1. 拥抱的时长=关系亲密度**

苏门答腊猩猩研究中心记录显示,母子间的平均拥抱时长为秒,而普通同伴仅秒。**超过秒的拥抱往往出现在分别重逢时**,类似人类“久别重逢”的仪式感。

**2. 嘴唇外翻的“亲吻脸”**

当一只猩猩将下唇完全外翻、露出粉色牙龈时,并非 *** 而是**求和信号**。年京都大学实验发现,冲突后率先做出此表情的个体,在分钟内获得对方理毛的概率高达%。

**3. 节奏性拍胸的隐藏含义**

大众熟知的拍胸动作其实分三种节奏:

- **每秒次**:宣示领地

- **每秒次**:吸引异性

- **无规律乱拍**:幼崽的纯粹情绪宣泄(类似人类小孩跺脚)

**4. 树叶“手帕”现象**

刚果某族群被观察到用宽大树叶擦拭面部,尤其在争斗后。**树叶的选择有偏好**——它们只选绒毛较长的种类,可能因其触感接近母亲毛发。

**5. 瞳孔地震效应**

当猩猩瞳孔突然扩大至直径mm以上时,秒内必有剧烈情绪爆发(攻击或逃跑)。研究者通过红外摄像发现,**这种瞳孔变化比实际动作早秒**,可作为预警指标。

---

为什么猩猩不“笑”出声音?

人类笑声依赖声带振动,而猩猩的“笑”是**张嘴露齿的沉默表情**。

在年乌干达研究中,当幼崽被挠痒痒时,它们会张开嘴、发出急促喘息,但音频分析显示**没有声带规律性振动**。这种“无声的笑”可能是一种保护机制——在密林中,声音会暴露位置给花豹。

---

情感表达的南北差异**

**刚果盆地的倭黑猩猩**更频繁使用生殖器接触缓解冲突,而**苏门答腊的红毛猩猩**则倾向用树叶传递“和解礼物”。这种差异无法用基因解释,因为交换幼崽抚养的实验组仍保留原生族群的习惯。**文化,而非本能,塑造了情感语言**。

---

人类干预如何扭曲猩猩的情感?

在马来西亚一个旅游保护区,**被游客投喂的猩猩出现了“虚假乞讨”行为**:它们会故意做出幼崽的可怜表情(缩脖、噘嘴),即使并不饥饿。红外热成像显示,这些表演者的**眼周温度比自然族群低℃**,暗示长期压力导致的血液循环差异。

更隐蔽的影响是**拥抱贬值**:当游客用食物交换拥抱时,猩猩间真实的安慰性拥抱频率下降了%。**情感被商品化后,连悲伤都成了交易工具**。

---

未来十年的关键问题**

我们是否需要建立“情感缓冲区”?

在加里曼丹岛,新划定的无人区让猩猩重新出现**长达分钟的静默对视**——这种被研究者称为“深度凝视”的行为,在人类干扰区已消失年。**当猩猩不再需要时刻警惕镜头和香蕉,它们才愿意展示最脆弱的那部分自己**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~