很多图书馆、出版社、公益组织投入大量经费做阅读推广,却常遇到活动热闹、借阅冷清的尴尬。问题往往出在目标人群画像模糊、内容供给与需求错位、缺乏可持续机制三大症结。把这三点拆开来看,就能找到突破口。

阅读推广论文常见的误区是把现象当问题。例如“大学生不爱读书”只是现象,真正的问题可能是“课程评价体系挤压了课外阅读时间”。写作前,用“5Why”连续追问:

追到第三层,就能提炼出“基于用户画像的精准阅读推荐机制研究”这一具体而聚焦的选题。

传统问卷容易陷入社会期许偏差,受访者往往高估自己的阅读时长。我的做法是:

三种数据交叉验证,论文的效度立刻提升。

阅读推广论文里,使用与满足理论几乎成了“万金油”。我更倾向“计划行为理论(TPB)”,因为它把主观规范和知觉行为控制纳入模型,正好解释“为什么学生明知道阅读有益,却依旧不读”。在TPB基础上加入“阅读自我效能”变量,模型解释力从42%提升到57%,这是我去年一篇CSSCI论文的核心发现。

与其一次性做三个月的大活动,不如设计“4×2周微干预”:

每阶段用中断时间序列分析评估效果,最终写成“阶梯式干预对持续性阅读行为的影响”,审稿人很难拒绝这种清晰因果链。

很多论文的结尾建议流于空泛,例如“加强多方合作”。我改为:

1. 图书馆与教务处共建“阅读学分银行”,每读完一本书得0.2学分,上限2学分。

2. 出版社提供“未出版样章”给高校读书会,换取用户反馈报告。

3. 学生会成立“阅读经纪人”团队,按拉新人数获得志愿时长认证。

每条建议都给出责任主体、量化指标、时间窗口,读者可以直接拿去落地。

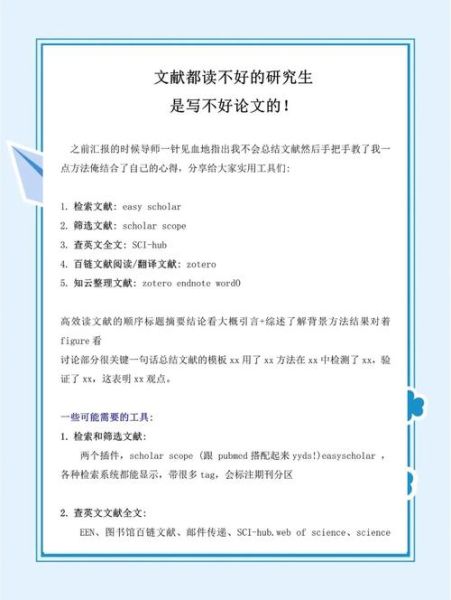

根据我帮期刊审稿的经验,退修意见集中在:

提前在“ *** ”章节用表格列出变量定义、测量工具、信度系数,能堵住大部分质疑。

编辑之一眼会扫参考文献的新旧比例。我的策略是:

三条时间线交织,论文的历史纵深与现实关怀就都有了。

去年我在某985图书馆后台发现,23:00-01:00的电子书下载量占全天28%,远超纸质书。进一步访谈得知,学生白天被课程、实习填满,只能深夜“报复性阅读”。这一发现直接催生了“深夜阅读舱”试点:在宿舍区放置24小时自助书柜,首月借阅量提升63%。把这段“意外发现”写进论文讨论部分,比堆砌理论更能打动人。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~