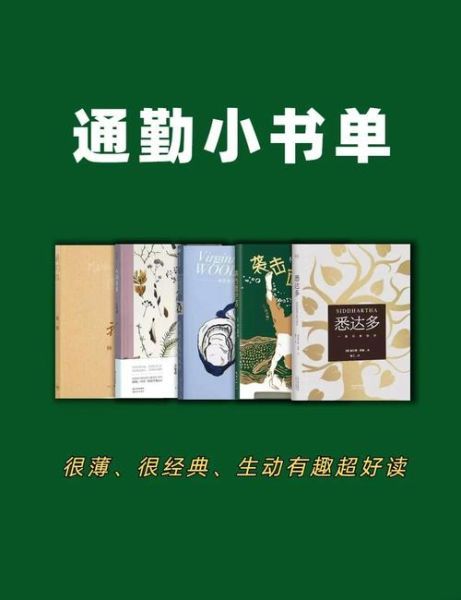

地铁摇晃、公交拥堵、步行红灯,这些碎片时间如果用来刷短视频,大脑只会越来越钝。我坚持在通勤路上读书三年,发现选对书比挤出时间更重要。以下10本小说,开本小、节奏快、情节抓人,读完一本只需一周通勤,却能让你从“低头族”变成“抬头有光的人”。

非虚构需要整块注意力,而小说天然带“剧情钩子”。悬念像安全带,把你在车厢里牢牢绑住;人物对话短促,随时能中断再续。更重要的是,小说提供情绪避难所,让早高峰的怨气在别人的故事里蒸发。

历史+职场爽文,九万字一口气读完。主角要在唐朝把鲜荔枝从岭南运到长安,全程像极了一次“不可能完成的项目”。每章结尾都留倒计时,地铁到站刚好卡在最想知道后续的点。

日本推理界的“盗梦空间”,不到两百页,翻页速度堪比刷微博。我曾在早高峰读到最后一章,坐过站两次。现实与虚拟的边界被撕得粉碎,你会怀疑身边乘客是不是NPC。

九个短篇,每篇十五分钟左右,适合“一站一篇”。文字像薄荷糖,凉丝丝却后劲十足。想象力是通勤路上更便宜的升舱,这本书直接把二等座变头等舱。

爱尔兰版“致青春”,对话极简,情绪极浓。男女主用短信谈恋爱,每一句都像微信置顶。读完你会发现,成年人的爱情不是死去活来,而是“已读不回”后的自我和解。

被诬陷的快递员全城逃亡,节奏快到需要系好安全带。伊坂的幽默像安全气囊,在紧张里给你缓冲。我曾在晚高峰读到主角躲进投币储物柜,结果自己也在地铁口多刷了十分钟。

八旬老人写的母亲一生,薄薄一本却重若千钧。文字朴实得像白开水,喝下去才觉出烫。在城市的钢铁森林里读乡土苦难,会突然原谅早高峰的拥挤——至少不用逃荒。

双胞胎姐妹一个冒充白人,一个坚守黑人身份,像一面镜子照出美国社会的裂缝。情节紧凑到可以当悬疑读,但内核是身份焦虑——这不正是我们在大城市每天面对的隐形考题?

警察、哑巴、理发师,三个孤独灵魂在贵州小城碰撞。 noir风格却充满烟火气,像深夜路边摊的烤豆腐,外焦里嫩。读完你会对“孤独”二字有全新理解:它不是惩罚,而是特权。

旧俄伯爵被软禁在酒店三十年,却用优雅把囚笼变成宇宙。通勤路上读它,再拥挤的车厢都像大都会酒店。伯爵教你:限制的不是空间,是想象力。

短篇集,适合“三分钟热度”。村上用爵士乐般的节奏写孤独,像耳机里突然播到一首老歌,让你对身边的世界产生0.5秒的恍惚。这0.5秒,就是通勤阅读的意义。

我的私藏 *** :

• 固定触发器:上车就掏书,而不是手机。

• 进度可视化:在书封贴便签,每天撕掉一页像打怪升级。

• 社交压力:把正在读的书拍照发豆瓣,断更会有人催更。

• 仪式感:给每本书配专属地铁票根当书签,读完攒一把就是城市记忆。

去年公司裁员,我靠着《长安的荔枝》里学来的“极限物流思维”,把项目周期压缩了30%,成了组里唯一留下的新人。小说不会直接给你答案,但会给你解题的灵感。通勤路上读完的每一页,都在悄悄重写你的命运代码。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~