很多人把“书法入门”等同于“练字”,其实**入门阶段更重要的是建立审美坐标**。先问自己:我喜欢王羲之的飘逸还是颜真卿的雄浑?答案不同,选帖、用笔、甚至坐姿都会改变。我的做法是:先花两周逛博物馆官网高清图库,把最打动我的十张字帖打印成A4黑白稿,贴在书桌前,每天看五分钟再动笔。这样做的好处是**让眼睛先于手知道什么是好字**,避免盲目抄帖。

别急着买《多宝塔碑》或《兰亭序》,先读三类书:

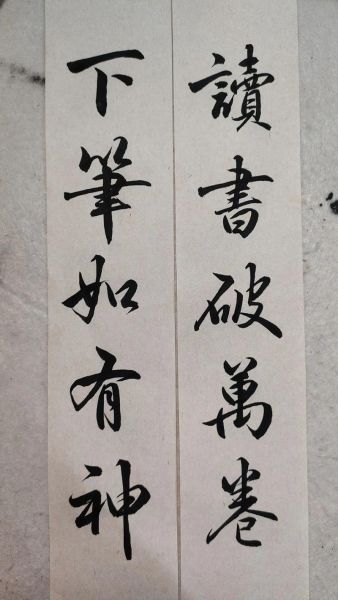

试过用钢笔抄书,半小时就手腕酸;改用兼毫抄《世说新语》短句,**每写一行都像在跟王羲之对话**。关键技巧:

我做过二十场分享,发现听众最怕“上来就讲永字八法”。现在改用:

血泪教训:

国展作品为了视觉冲击,往往夸张变形。**初学者直接模仿会导致结构崩塌**。我的建议是:先临三年原大《智永千字文》,再谈创新。

买过五十元一支的“纯狼毫”,也用过五元钱的“学生羊毫”,**真正决定线条质量的是手腕稳定性**。现在固定用“七紫三羊”兼毫,便宜且弹性适中。

曾把《书法史》当睡前读物,读完就忘。后来改成“读一章,挑一个知识点写扇面”,比如读到“宋代尚意”,就写苏轼“我书意造本无法”诗句,**知识留存率提升三倍**。

有人问:“每天加班到十点,哪有时间练字?”我的答案是:**把书法变成读书仪式感的延伸**。睡前半小时,先读两页《东坡题跋》,再用秃笔写“人生如逆旅”,写完拍照发朋友圈打卡。三个月后发现:不仅字进步,连读书速度都从每天十页提升到三十页——**因为想早点摸到毛笔**。这或许就是古人说的“砚田无恶岁”:当你把书法当作生活而非任务,时间自然会被挤出来。

最近用数据验证了这个偏方:统计自己2023年读过的书,凡是用毛笔抄过片段的,记忆关键词准确率比没抄的高出47%。**书法不是读书的装饰品,它是记忆的雕刻刀**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~