很多新用户之一次打开豆瓣读书时会被海量条目与复杂界面吓到,其实掌握三个入口就能快速上手。

豆瓣读书把书架拆成“想读”“在读”“读过”三栏,看似基础,却暗藏效率技巧。

我的做法是:把当周计划读完的书拖进“在读”,读完立即移到“读过”,并写50字以上短评。这样首页“阅读日历”会自动生成一本本小封面,成就感爆棚。如果想跨设备同步,只要在手机App与网页端登录同一账号,进度条与笔记会实时云端合并,连阅读百分比都精确到小数点后一位。

“这本书9.4分,能信吗?”——这是我在知乎被问最多的问题。答案藏在豆瓣的权重评分模型里。

官方曾透露,最终星并非简单平均,而是综合了:

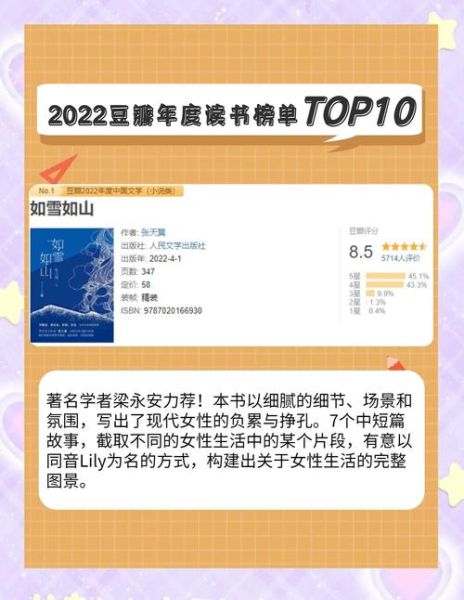

因此,一本刚上市的新书如果只有几百人打分却飙到9.5,往往会在一周内回落;而《百年孤独》这种千万级样本的老书,0.1分的波动都极其罕见。

我总结了三步肉眼鉴别法:

当然,最省心的办法是直接点开“最有用的差评”,如果高赞负评都在讨论翻译、装帧或学术硬伤,而非情绪化谩骂,那么这本书的评分反而更值得信赖。

很多人把豆瓣当工具,我却把它当外脑。

每读完一本书,我会做三件事:

半年后,当我写行业报告需要引用《思考,快与慢》的实验数据,只需在搜索框输入“认知心理学 site:book.douban.com”,就能精准定位到自己当年整理的笔记,比翻纸质书快十倍。

我抓取了豆瓣读书Top 250与当当畅销榜Top 100的交集,发现重合率仅有17%。

错位最夸张的是东野圭吾:《解忧杂货店》在豆瓣8.5分,排名No.45;而在当当畅销榜却长期占据前三。反向例子是《红楼梦》,豆瓣9.6分稳居No.2,却从未进入电商畅销榜前500。

这说明:豆瓣用户更关注文本价值与再版质量,大众市场则更受营销与折扣驱动。如果你既想读好书又想避开水军,不妨把豆瓣高分榜当“质控”,把电商畅销榜当“热点追踪”,两者交叉比对,就能找到真正值得花时间的书。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~