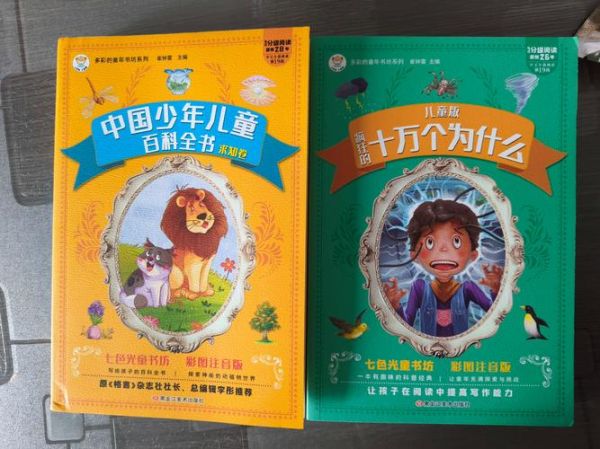

很多家长把睡前故事当成阅读的全部,却忽视了百科的力量。故事滋养情感,百科构建认知框架。当孩子问“恐龙为什么灭绝”“飞机怎么飞”时,一本系统、权威、适龄的百科能让他把零散的好奇心串成知识网。我的观察是:三岁前百科当图鉴,三岁后百科当工具书,七岁后百科当“搜索引擎”的纸质备份。

3-4岁:感官驱动——需要大幅高清图、简短词条,文字是配角。

5-6岁:问题爆发——开始追问“为什么”,需要带有简单因果解释的百科。

7-9岁:系统萌芽——能按主题阅读,需要分门别类、附带小实验的百科。

10岁以上:深度探索——可以接受专业术语,需要“延伸阅读”或“科学家手记”板块。

技巧一:问题卡片法

把孩子的“为什么”写在卡片上,读百科时一起翻答案,找到后把页码写在卡片背面,三个月后回顾,会发现知识树已枝繁叶茂。

技巧二:场景迁移法

读“昆虫记”时,带放大镜去小区花园;读“天气百科”时,一起记录一周的云状和温度,让纸面知识落地。

技巧三:反向讲述法

让孩子假装老师,把刚读到的百科讲给家长听。研究表明,“输出”比“输入”记忆留存率高50%。

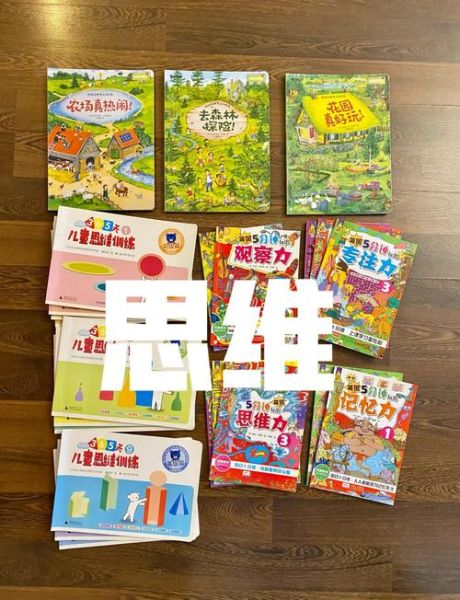

误区一:一次买齐

百科需要“适龄升级”,一口气囤 *** DK的结果是:低幼看不懂,大龄嫌幼稚。

误区二:只看文字量

插图质量、信息密度、逻辑链条同样重要。一本全是字的“缩水百科”远不如图多字少的原版。

误区三:把百科当考试工具

如果孩子每读一页就被提问“记住了吗”,阅读 *** 会瞬间蒸发。百科首先是“满足好奇”,其次才是“学习”。

北师大2023年追踪调查显示,每周阅读百科超过2小时的小学生,其科学课平均成绩比同龄人高12.7分;更关键的是,他们在开放性问答题上的得分高出21%,说明百科不仅提供知识,更训练了“信息整合与表达”能力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~