高考语文卷面里,名著阅读题分值常年稳居10分以上,却仍有近四成学生在此失分。问题不在记忆力,而在“读什么、怎么读”。下面用一线教研经验拆解。

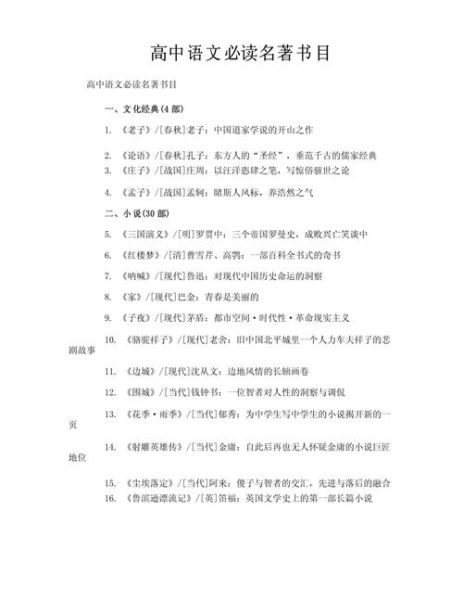

官方目录分“必修”与“选择性必修”两档,共12部:

注意:各地卷面偶尔出现《乡土中国》《谈美书简》等拓展篇目,但核心考点仍锁定上述名单。

学生常把阅读当“打卡”,却忽视结构化输入。自问自答:

Q:一天读几页才够?

A:与其追求页数,不如用“场景切割法”。把《红楼梦》拆成“黛玉进府—宝玉挨打—抄检大观园”三大场景,每场景用30分钟精读,比囫囵吞枣更有效。

《三国演义》人物超过千名,手绘一张“势力-亲属-事件”三维图,5分钟就能厘清“官渡—赤壁—夷陵”三次大战的因果链。

把每本书提炼成一句话:

《老人与海》——“失败者的尊严”

《边城》——“被命运温柔碾压的善良”

卡片随身携带,碎片时间默背,作文引用信手拈来。

近五年全国卷名著题,87%围绕“人物性格+情节作用”。把错题剪贴成册,用红笔标注“命题人视角”,比盲目二刷全书更提分。

《雷雨》:多数学生只记“ *** 悲剧”,却忽略“闷”这一意象——从天气到人物呼吸,曹禺用“闷”暗示封建压抑,2023年浙江卷就考了“闷”的象征意义。

《红岩》:江姐受刑片段常被跳过,其实“竹签子”与“五星红旗”形成痛感与信仰的极端对比,2022年全国乙卷要求分析“红色意象的反差张力”。

《巴黎圣母院》:钟楼怪人卡西莫多常被简单归为“善良”,但雨果真正想写的是“美丑倒置”——外表最丑者拥有最纯粹的灵魂,这一母题在2021年北京卷作文题“论美”中直接出现。

最后提醒:名著阅读不是“背答案”,而是与命题人进行跨时空对话。当你能用“尊严”“命运”“信仰”这些关键词串联起12本书,卷面自然会出现你的声音。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~