在碎片化阅读盛行的当下,**系统性知识**反而成了稀缺品。百科全书的价值不在于“翻完”,而在于它像一张**可无限放大的知识地图**:当你对某个领域产生好奇,它能迅速给出经过验证的框架,再引导你向更深处探索。

个人经验:我会把纸质《大英百科全书》放在书桌左侧,遇到跨学科问题时先翻纸质目录,再用数字版做**二次验证**,两者互补能节省约30%的检索时间。

亮点:条目撰写者多为**两院院士**,权威性无可替代;**“中国视角”**条目(如“长江文明”“二十四节气”)是西方百科的盲区。

亮点:每年更新约15%内容,**“世界历史时间轴”**交互功能可一键查看同一时期不同文明的关键事件。

亮点:擅长用**500字以内**解释复杂概念(如“量子纠缠”),适合中学生作为**学科入门跳板**。

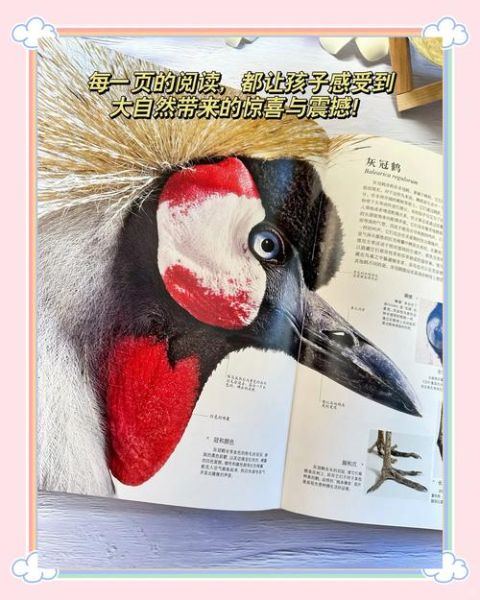

亮点:用**剖面图+实拍图**拆解机械原理,孩子能直观理解“直升机尾桨为什么抵消扭矩”。

亮点:所有条目由**全球哲学家同行评议**,更新频率高于纸质哲学专著,**“参考文献”**可直接链接到 *** TOR论文。

自问:每天应该读多少页?

自答:比起页数,**“主题深度”**更重要。我的 *** 是:

技巧一:利用“参见”条目反向构建知识树

读“光合作用”时,刻意点击所有“参见”链接(如“卡尔文循环”“C4植物”),**用XMind画一张思维导图**,会发现植物生理学的主干比教材更完整。

技巧二:对比不同百科的同一词条

搜索“黑洞”,对比《中国大百科全书》的**“史瓦西半径推导”**与《大英》的**“霍金辐射通俗解释”**,能快速定位自己理解上的缺口。

技巧三:用“历史版本”功能追踪学术争议

*** 的“黑洞信息悖论”条目在2019-2023年间修改了47次,**查看每次修改的摘要**,等于旁观了一场顶级物理学家的辩论。

它们本身不是百科全书,却能**放大百科的使用效果**:

2024年微软已将GPT-4接入《大英百科全书》,用户输入“用明朝财政角度解释郑和下西洋”,AI会自动调用“朝贡贸易”“宝钞贬值”等条目生成**跨学科摘要**。但**过度依赖AI摘要**可能削弱我们自主建立知识关联的能力——**真正的深度思考,仍始于亲手翻阅纸页时的偶然发现**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~