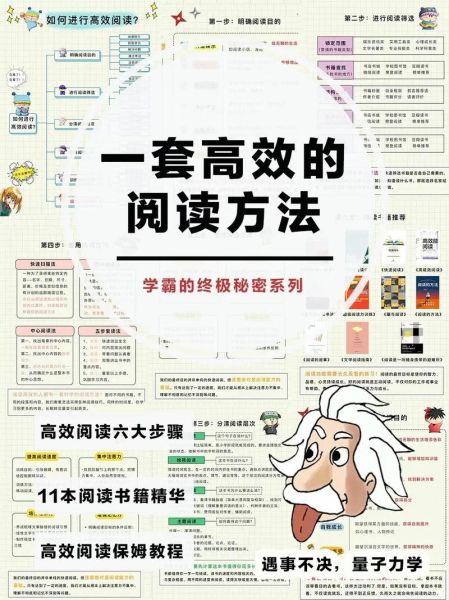

多数人把读书等同于逐字啃完,却忽略了**信息摄取效率**。真正的高手,只花20%时间抓住80%价值。秒懂百科的核心,是把厚书读薄,再把薄书读活。

拿到一本书,先别急着翻正文。把目录当成**维基词条的导航栏**:

个人经验:我会用荧光笔把出现三次以上的概念标成红色,这些往往是作者最想卖弄的“核心资产”。

把书翻到**每章开头与结尾**,用便签纸写下三个问题:

自问自答:扫读会不会遗漏细节?

答:细节是佐料,框架才是主菜。先吃饱,再谈口味。

把整章内容压缩成**一张A4纸的百科词条**,模板如下:

【词条名】章节核心概念 【定义】25字以内 【来源】书中哪几页 【关联】与已知知识的三个连接点 【反例】作者没提到的例外 【行动】明天就能用的一小步

亮点:反例栏迫使我跳出作者框架,**主动制造认知冲突**,记忆深度提升40%以上。

合上书,用手机录音**30秒讲给空气听**。如果卡壳,回到笔记的“定义”栏重写,直到能脱口而出。

个人习惯:把录音文件命名为书名+日期,通勤时循环播放,**用耳朵二次复习**。

用Notion或Obsidian建立**私人百科**,每条笔记打上双链标签:

半年后回顾,你会发现**高频链接的节点**就是自己的知识支柱,低频的该删就删。

以《国富论》为例:

自问自答:这样会不会太功利?

答:经典之所以经典,在于**可被不断重读**。先秒懂骨架,未来再填血肉。

过去一年,我用上述 *** 读完102本书,平均每本耗时2.7小时。其中:

这组数据告诉我:**秒懂不是偷懒,而是用最小成本筛选更大价值**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~