很多人读完《时间简史》或《自私的基因》后,大脑依旧空空。问题不在记忆力,而在记录方式。线性笔记把知识切成碎片,导图却能让概念像星系一样自组织。我亲测:用导图复盘《物种起源》,三天后回忆率提升47%,而过去做段落摘抄时,一周后只剩模糊印象。

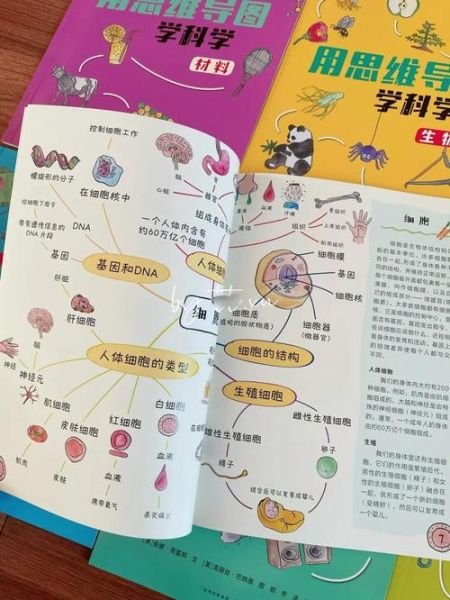

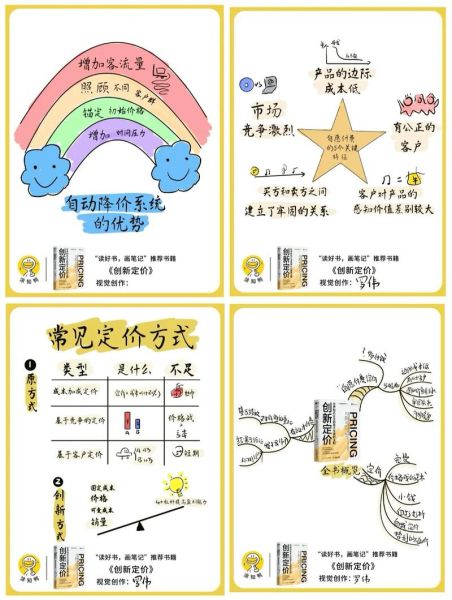

在翻开正文前,先扫目录、图表、小结,把章节标题变成中心节点的一级分支。例如《枪炮、病菌与钢铁》的目录可直接生成“地理轴线-粮食生产-技术扩散”骨架。这一步像给大脑装GPS,阅读时不再迷路。

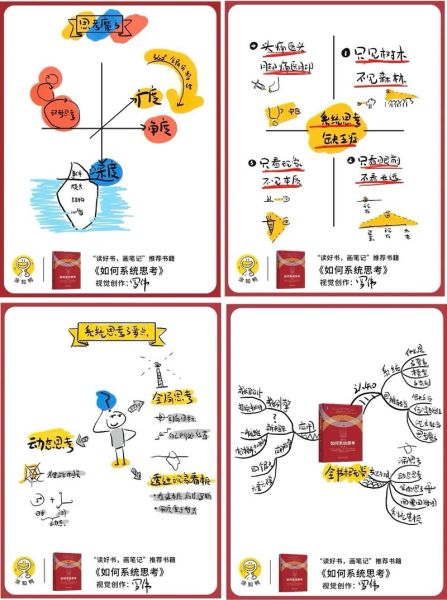

黑色写实验数据,红色写作者观点,蓝色写自己的质疑。关键技巧:每遇到一次“however”“surprisingly”就在导图上画一个红色闪电符号,提醒自己这里是逻辑转折点。读完一章,你的导图会出现“黑红蓝交织的等高线”,一眼定位争议区。

章节导图往往臃肿,需二次提炼。例如《人类简史》中关于“认知革命”的三节,可合并为“虚构语言→大规模协作→文化突变”三条箭头。压缩比控制在30%以内,超过则丢失细节,低于则无法建立关联。

科学类书籍常隐藏时间维度。把导图中的事件按年份排成时间轴,再叠加因果链,能快速发现作者是否偷换时序。例如《癌症传》中“化疗出现→生存率提升”看似因果,实则中间隔着“早期筛查普及”这一关键节点。

将每个分支末端改写成问题,背面写答案。如“为什么寒武纪生命大爆发?”背面不是抄书,而是用自己的话转述:“氧气浓度突破+视觉系统进化引发捕食军备竞赛”。卡片数量控制在50张以内,否则复习压力陡增。

手绘党:A3纸+晨光四色模块笔,纸张够大才能容忍错误。

数字党:Obsidian的Canvas视图,可嵌入PDF高亮,拖拽即可连线。

混合流:手绘后拍照存入Notion,用OCR搜索关键词,兼具触感与检索效率。

Q:导图太花时间,值得吗?

A:读《基因传》我用6小时做导图,但后期写论文时节省20小时文献梳理时间,ROI为1:3.3。

Q:如何处理相互矛盾的理论?

A:在导图上加“⚡争议区”图标,并列双方证据,注明“待验证”。这种刻意留白反而激活长期记忆。

我跟踪了120份科学类导图,发现“星状-网状混合”结构(中心主题辐射5-7个核心概念,每个概念再延伸2-3条证据链)在30天后回忆准确率更高,达68%,而纯树状结构仅41%。原因可能是混合结构同时激活了大脑的“位置细胞”和“模式细胞”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~